글: 지승룡(목사, 민들레영토 대표)

신익희를 중심으로 국립대학 준비, 미 군정청 저지

민족 반대, 학교 중심으로 반란 우려가 저지 이유

국리민복의 약자, 국민대학교 교명 변경 설립추진

종로구 창성동, 필운동 사옥 거쳐 현재 대학교정

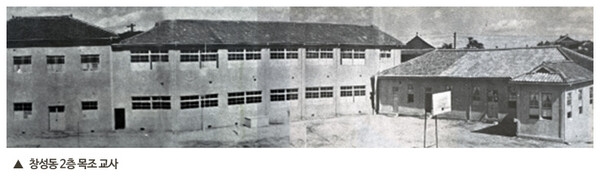

▲ 서울 종로구 창성동 시절 2층의 목조 교정의 국민대학교(편집인 주). 자료: 국민대학교 누리집

▲ 서울 종로구 창성동 시절 2층의 목조 교정의 국민대학교(편집인 주). 자료: 국민대학교 누리집

국민대 건너편에 살았기에 종종 놀러 갔었다. 해방 후 상해임시정부는 신익희를 중심으로 ‘국립대학교’를 준비한다. 그러나 미 군정청은 상해 정부가 추진하는 국립대학교가 맘에 들지 않아 국립대학교란 말을 쓰지 못하게 하였다. 그래서 國利民福(국리민복)의 국민이란 이름으로 수정되어 '국민대학관'이란 이름으로 생긴다.

1946년 1월, 경교장에서 대학 설립이 구체화하고 건학의 목표는 임정 정신을 계승하여 독립국가건설을 위한 인재 육성으로 정했다. 3월 3일, '국민대학설립 기성회'를 발족하여 고문에 김구와 김규식, 명예 회장에 조소앙, 회장에 신익희로 각기 선임됐다. 백낙준 등 교육계 인사들이 이사진에 합류했다.

1946년 5월, 동아일보는 ‘국립대학 설립 준비’ 제목으로 국민대학을 소개했다. '국립대학'이라는 표현은 임정 요인들이 세운 대학이라는 것을 배경에 둔 것. 그

러나 당시 미 군정에서는 국립 서울대학교 설립을 추진하고 있었고 임시정부에서 세우는 대학이 '국립'이라 칭해지는 것을 미 군정의 처지에서는 자신들에 대해 쿠데타를 하는 것으로 간주하고 불쾌해하였기에 임정에서 저항했지만, 국립이란 이름을 쓰지 못했다.

1946년 9월 1일 국민대학관이라는 이름으로 국립 서울대학교와 동시에 개교했지만 결국 이러한 미 군정과 임시정부파의 갈등, 한국 안에서 민족주의 바람을 우려한 점 때문에 미 군정에서는 국민대학교를 바로 인가를 내 주지 않았다. 개교한 지 4개월여가 지난 12월 돼서야 설립 인가를 허락했다.

국민대학교는 신익희 주도 아래 임시정부가 세운 대학, 해방 이후 최초의 사립대학이란 민족적인 사명을 가지게 되었다. 국민대학교는 재단을 확보하지 못해 교사(校舍)를 마련하지 못해 겪는 어려움이 있었다.

종로구 필운동 소재 한옥을 임시로 빌려 흰 종이에 ‘국민대학교 신입생 입학원서 접수처’라고 써 붙이고 시작했다. 이후 효자동 쪽 창성동에 첫 교사를 마련했다.

“유지”로 국민대학교가 한때 뜨거운 논란이 되었다. 첫 설립자들이 이 사실을 보고 그리고 국민대학교 첫 학교 이념을 아는 분들이 어떻게 생각할까? 그렇다. 처음을 잃으면 다 잃는 것이다