글:유종성(지방분권포럼대표)

▲유종성(지방분권포럼 대표)

▲유종성(지방분권포럼 대표)

백제 건국과 진국체제 이야기 2

백제 마한 복속, 처음엔 백제가 마한 속국

서기 9년 백제 온조왕 마한 급습 복속

한, 각읍에 천군 세워 천신에게 제사 지내

백제, 서기 3세기경 이미 중앙집권체제 강화

고고 유물과 백제 본기 기록에 황제국 완연

▲ 대백제(大百濟)의 대륙과 열도 경영을 보여주는 지도

▲ 대백제(大百濟)의 대륙과 열도 경영을 보여주는 지도

서기6년 온조왕이 강역을 획정했는데 북쪽은 패하(浿河), 남쪽은 웅천(熊川), 서쪽은 큰 바다, 동쪽은 주양(走壤)에 이르렀다고 한다.

이것은 각 지에 근거지를 둔 세력들이 백제의 구성원으로 참여하게 된 사실을 전하는 기사로 이해할 수 있을 것이다.

그리고 이어서 백제는 내분으로 약화된 마한(왕)을 무력으로 공략하여 병합한다.

<삼국사> 백제본기는 이 사실을 구체적으로 전해 주는데 온조왕대 백제의 마한 관련 및 정복 기사들은 일관성과 상호 연관성이 뚜렷하여 역사적 사실이 반영된 사료로 인정받고 있다.

초기 마한과 백제의 관계에서는 마한이 우위에 있어, 공물을 바치거나 천도와 강역 확정시에 마한에 알리고 전리품인 전쟁 포로를 마한 왕에게 보내는 등 복속 의례를 다하고 있음을 볼 수 있다.

시간이 좀 더 지나 백제의 영역 확장과 국력의 성장으로 마한왕과의 갈등이 발생하는 등 관계 변화가 언급된다. 서기 7년에는 온조가 진한과 마한을 병합할 계획을 가졌다는 기록이 나오고, 이어 마한 병합에 대한 이야기가 나온다.

이듬해인 서기 8년 10월 온조왕이 사냥을 간다는 핑계로 마한을 공략하였다고 되어 있는데, 실제로는 대규모 공격을 감행했을 것이다.

온조왕이 동년 7월에 마한 병합을 계획했다는 기사로 미루어 보아 준비 기간만 3개월이 넘게 걸린 듯 보이며, 원산성과 금현성은 이듬해 4월까지 함락시키지 못했기 때문이다.

그 후 재위 34년째인 16년에 마한의 옛 장수였던 주근(周勤)이 우곡성(牛谷城)에서 반란을 일으켜 왕이 병사 5,000명을 이끌고 이를 제압했다고 한다.

백제 온조왕은 서기 9년 월지국(月支國)에 도읍하던 마한왕을 급습하여 병합하였고, 이에 백제의 실력을 확인한 마한 제국(諸國)의 길지들은 백제왕을 진왕[건길지]으로 인정하고, 그에게 모두 통속하면서 ‘월지국 중심 마한체제’가 일거에 ‘백제국 중심 마한체제’로 전환되었던 것이다.

따라서 서기9년 이후에 등장하는 국내외 문헌에 마한(왕)은 곧 백제(왕)을 가리키고 마한의 소국들이 언급되어도 모두 백제 건길지(진왕)의 통제를 받는 마한체제에 속한 세력으로 보아야 할 것이다.

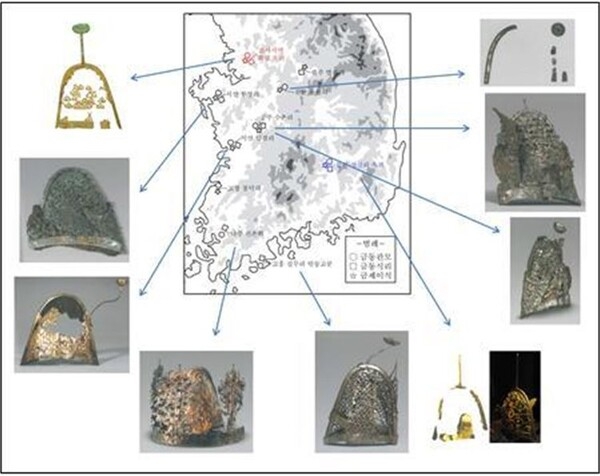

▲백제국 마한황제(진왕)가 지방의 담로 후왕에게 하사한 금동관, 출토된 한성백제의 위세품을 통해 백제 중심의 마한체제의 일면을 확인할 수 있다. 경기.충청.전라와 심지어 경상일대에도 출토된다.

▲백제국 마한황제(진왕)가 지방의 담로 후왕에게 하사한 금동관, 출토된 한성백제의 위세품을 통해 백제 중심의 마한체제의 일면을 확인할 수 있다. 경기.충청.전라와 심지어 경상일대에도 출토된다.

여기서 우리가 주의해 볼 것은 <삼국지>와 <후한서> 한전은 삼한을 '한(韓)'이라는 하나의 정치체로 편목하여 소개하고 있다는 사실이다.

윤내현의 연구에 의하면 삼한의 각 '국(國)'은 중국 주대(周代)의 경우처럼 지방제후의 '국읍(國邑)'의 성격을 지닌다고 한다. "각 국읍은 천군(天君)을 세워 천신(天神)에게 제사를 주관케 한다"는 기록에서 이 사실을 확인하게 된다.

그리고 마한의 54국, 진한과 변진의 24국이라는 기록은 마한왕과 진한왕과 변진의 왕이 각각 통괄하는 국읍과 세력분포를 구체적으로 보여주는 것이다.

양 사서의 한전에서 마한의 제국(諸國)을 나열하면서 백제를 일개 소국인 것처럼 병렬적으로 기록하나 이것은 '마한(왕)'에게 통속된 구성원에 대한 언급으로 이해해야 한다.

두 한전의 기록이 만약 3세기경의 상황이라면 여기서 마한은 곧 백제이며, 마한왕은 곧 백제의 건길지(진왕)로 보아야 하는 것이다.

한전의 기록만으로는 월지국 진왕이 3세기까지도 여전히 마한왕인 것처럼 느껴질 수 있으나 편년을 정확히 따질 수 없는 사서이고 보면 정확한 년도가 기입된 <삼국사기>의 초기기록으로써 정황을 따져야 한다.

<삼국사기> 백제본기에선 이미 서기 9년에 백제왕이 마한왕이 된 것을 보여주고 있다. <진서>의 마한과 진한에 대한 기록도 앞에서는 <삼국지>와 <후한서> 한전의 내용을 그대로 전재하고 있고 진대(晉代)의 교류기사만 덧붙혀 소개하고 있다.

이것은 사실상 백제와 신라가 각각 마한과 진한의 이름으로 진(晉)과 교류한 흔적이다. 마한(馬韓)과 진한(辰韓)이라는 이름은 일찍부터 대외적으로 알려졌고 이미 공신력을 확보한 국호이기에 백제와 신라는 국가의 위상과 정통성을 부각하고 통속된 지방의 제(諸)세력의 연합을 공고히 할 목적에서 각각 마한과 진한이라는 이름으로 사신을 파견했던 것이다.

<삼국지>와 <후한서>와 <진서>는 민족지(民族誌)의 성격을 가지고 있어 정치체제에 대한 정확한 실상을 보여주지 못하고 시간적으로도 편년을 특정할 수 없을 정도로 여러 내용이 한꺼번에 복합적으로 기술되어 있다.

따라서 서기전 1세기 이래의 정치상황은 삼국사기 초기기록을 가지고 연구해야 입체적인 원상을 복원해 낼 수 있다.

3세기 경 백제의 중앙집권체제가 강화되는 변화의 과정에서 마한 제국의 지배층들은 점차 백제의 귀족들로 편입되고 그 하호(下戶)들은 백제왕의 제민(齊民)들로 편제되어 나가면서 고대가 종식되고 중세로 전환했던 것이다.

서기 9년 이래로 이러한 백제 중심 마한체제에 대한 역사적 실상을 뒷받침해 주는 사료가 일본 오우치 가문의 족보에 등장하는 "백제국 마한황제 제왕(百濟國 馬韓皇帝 齊王)"이라는 칭호라고 여겨진다. 오우치가문은 백제 성왕 혹은 위덕왕의 아들 임성태자(琳聖太子)의 후손으로 알려져 있다.

이 가문은 일본사의 전개 과정에서 많은 격변을 겪으며 한때 큰 탄압을 받았고 백제계라는 사실을 은폐하고자 전해오던 유물마저 모두 감추거나 불태웠다고 한다. 가까스로 족보만이 어렵게 살아남았다.

▲오우치가문의 족보. 일본 야마구치현은 한반도와 가까워 백제계와 신라계 도래인에 관한 전승이 여럿 남아 있지만 가장 유명한 것이 임성태자의 전승이다. 백제 성왕의 3남인 임성태자가 일본으로 건너와 야마구치 지역에 정착하였으며, 이 지역을 지배했던 오우치(大内)씨는 그의 후예라는 것이다.

▲오우치가문의 족보. 일본 야마구치현은 한반도와 가까워 백제계와 신라계 도래인에 관한 전승이 여럿 남아 있지만 가장 유명한 것이 임성태자의 전승이다. 백제 성왕의 3남인 임성태자가 일본으로 건너와 야마구치 지역에 정착하였으며, 이 지역을 지배했던 오우치(大内)씨는 그의 후예라는 것이다.

일본이 고대 야마토왜에 대한 백제의 종주권을 은폐하고자 일본서기를 비롯한 고문헌을 윤색하여 상하관계를 뒤집어 놓는 과정에서도 오우치가문의 족보와 일부 문서들에서 대백제(大百濟)의 위상을 엿볼 수 있는 귀중한 기록들이 파편처럼 남아있다.

백제왕의 황제(진왕)적 위상은 여러 군데에서 확인된다. 근초고왕대 한강변에서 군대사열을 하며 "황색기(黃色旗)"를 사용했고, 무령왕릉 묘지석에는 사마왕의 서거를 황제의 죽음을 뜻하는 "붕(崩)"으로 표현하고 있다. 미륵사 사리봉안기에는 무왕을 "대왕폐하(大王陛下)"로 존칭하고 있으며 백제왕이 훈신들에게 "왕(王)"과 "후(侯)"의 작위를 하사하고 있다.

또한 마한제국(馬韓諸國)의 민인들은 백제왕을 "건길지(鞬吉支)"로 존칭하고 있다. 의자왕 대에는 직접 황제를 칭하였고 백제 멸망후 왜열도로 건너간 백제유민들의 기록에는 백제왕을 "제황(帝皇)"으로도 기록하고 있다.

이러한 백제왕의 황제적 위상은 삼한을 통속하던 진국의 진왕위(辰王位)에 등극했던 연원에서 기인한 것이다.

‘백제국 마한황제’라는 칭호는 백제왕이 만주와 한반도의 진국(삼한)을 아울러 지배해야 한다는 당위적 명분과 정통성을 강조하는 자기표현이였던 것이다.

백제왕이 '제왕(齊王)'으로 자칭한 것은 아마도 양직공도의 표현대로 백제가 산동의 "래이(萊夷)"와 연관이 있고, 백제는 실제적으로 요서와 산동일대를 경영했기에 현지민들을 회유할 목적에서 전국시대 산동에 있던 제(濟)나라 임금을 자칭했을 가능성이 있다.

백제의 산동 경영은 북제(北齊)에서 위덕왕을 동청주자사(東靑州刺史)의 직을 준 것을 통해서도 확인된다(제2부 끝).

정인보, 윤내현, 박선희, 문성재, 소진철, 서의식, 김민석 학설 참조