글: 유종성(지방분권포럼 대표)

▲ 유종성 지방분권포럼 대표

▲ 유종성 지방분권포럼 대표

백제는 진국체제 하에서 새로 설립된 신생국가

서기 9년 백제가 마한을 합병

오우치가문의 족보에 명확하게 나와있어

양직공도에서 백제의 요서, 산동경영이 명확해져

▲중국 길림성 집안현에 있는 고구려 각저총 벽화 '씨름도', 두 남성이 씨름을 하는 모습의 왼편에 신단수(神壇樹)가 표현되어 있고, 그 나무 아래에는 환웅-단군사화에 등장하는 곰과 호랑이가 그려져 있다. 고구려 당대에 고조선의 건국이야기가 민간에서도 널리 회자되었던 사실을 확인할 수 있다.

▲중국 길림성 집안현에 있는 고구려 각저총 벽화 '씨름도', 두 남성이 씨름을 하는 모습의 왼편에 신단수(神壇樹)가 표현되어 있고, 그 나무 아래에는 환웅-단군사화에 등장하는 곰과 호랑이가 그려져 있다. 고구려 당대에 고조선의 건국이야기가 민간에서도 널리 회자되었던 사실을 확인할 수 있다.

백제는 진국체제의 동요라는 정세 변동 과정을 배경으로 건국되었다. 우선 국내외 문헌을 종합해 보면 진국(삼한)은 후기 고조선이거나 그 후신이였다. 고구려, 백제, 신라, 가야 네나라는 그 태내에서 형성되었다.

고구려 추모왕과 경쟁하던 비류국 송양왕은 스스로를 '선인의 후예(仙人之後)'로 자칭했던 바, 선인왕검(仙人王儉)으로도 칭해지던 단군(壇君)의 후손이 분명하다.

따라서 송양왕의 비류국이 속한 구려집단은 고조선의 유예들로써 한때 요동에 자리하던 진한 세력과도 인연이 있었다. 추모왕은 구려 집단을 기반으로 하여 고구려를 건국하였기에 조선유민의 염원을 이어받아 국초부터 옛 조선의 천하질서를 회복하기 위해 '다물(多勿) 전쟁’을 수행했다.

<삼국사기>에 따르면 신라의 선대(先代)는 진한유민이면서 동시에 조선유민이였다. <삼국유사>에서는 '조선유민이 나뉘어 70여국이 되었고 모두 땅이 방백리였다'고 밝히고 있다. 이로써 <삼국지> 한전이 전하는 삼한의 78국은 모두 고조선의 후예라는 결론을 얻게 된다.

그런데 <후한서> 한전에서 '삼한은 모두 옛 진국(三韓皆古之辰國也)'이였고, <삼국지> 한전은 '진한이 옛 진국이라(辰韓者古之辰國也)'고 밝히고 있다.

고조선의 유민들이 삼한을 형성했고, 이 삼한은 모두 옛 진국에서 나왔던 것이니, 고조선->진국->삼한으로 이어지는 계기적이고 연속적인 역사의 흐름을 읽을 수 있다.

서기전 5세기경 고조선의 신정정치(神政政治)의 한계가 노정되자 제정분리를 요구하는 제(諸)세력은 가장 유력한 수장을 '진왕(辰王)'으로 공립(共立)하고 그 진왕에게 통속하면서 진국을 성립시킨 것으로 보인다.

각 국(國)이 있고 그 위에 상위의 국가를 건립하는 행태를 취하며 자신들의 세력 규모에 따라 신지~읍차라는 칭호를 사용하여 계서화(階序化)했던 것이다.

이것이 바로 세 개의 칸국 즉 삼한(三韓)이요. 이 삼한은 진왕의 통괄하에 놓여 있었다. 이러한 이중적인 정치체제를 편의상 진국체제(辰國體制)라고 부를 수 있을 것이다.

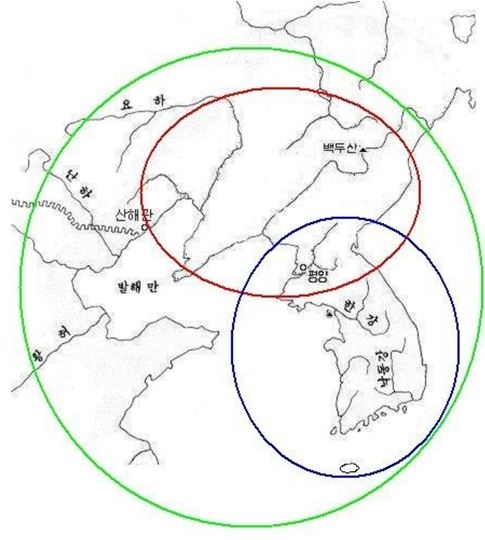

▲전기진국 형세도, 삼국지와 후한서에서 언급한 진국-삼한의 방4천리 강역, 적색은 진한과 변진, 청색은 마한, 녹색은 고조선의 세력범위를 표기한 것이다.

▲전기진국 형세도, 삼국지와 후한서에서 언급한 진국-삼한의 방4천리 강역, 적색은 진한과 변진, 청색은 마한, 녹색은 고조선의 세력범위를 표기한 것이다.

진국 진왕 진한이 모두 '진(辰)'자가 들어가는 것과 <삼국지> 한전에 ‘진한이 옛 진국이라’는 표현은 과거 진국이 성립할 당시에는 진한이 진국의 주도 세력이였기에 왕명과 국호가 그와 같이 칭해졌을 것이다.

또한 마한이 최대(最大)여서 마한인을 진왕으로 공립(共立)했다는 기록을 역으로 생각해 보면 그 이전에는 진한이 최대여서 진국을 주도했던 것을 능히 유추할 수 있다.

요서에 위치하던 기자국의 준왕이 위만에게 정권을 빼앗기고 한땅으로 도주하여 마한(왕)을 깨트리고 한왕(韓王)으로 자립했다가 그 후대가 멸절되자 다시 마한이 진왕으로 자립(自立)했다는 기록에서 서기전 2세기 이전에 이미 진한이 쇠퇴하고 마한이 득세하여 후기진국을 주도했던 것으로 보인다.

한왕뿐만 아니라 마한의 진왕이 공립되지 못하고 자립한 것은 제(諸)세력의 동의를 얻지 못한 일이었기에 이것은 후에 진한과 변진이 반발하여 이탈하는 요인으로 작용했을 것이다.

선학들의 연구에 의하면 진국은 위만조선에 비견될 만한 국가형태를 갖춘 지방분권적 고대국가였다. 진국은 <후한서> 한전이 제시 한 바와 같이 삼한으로 구성되었고, 진국의 왕이 삼한땅 전체를 통괄하는 국가였다(盡王三韓之地).

진국은 한(漢)에 의해 '국(國)'이라는 정치단위로 소개되고 있다. 중국에서 주변 집단에 대해 ‘국(國)’이라고 부를 때는 어느 정도의 지역적인 통합을 유지하고 그 통합을 대표하는 개인이 명확하게 존재하는 사회를 가리킨다.

위만조선의 방해가 있기 이전부터 진국은 이미 중국과 원거리 교섭을 빈번하게 가지고 있었다. 또한 위만조선의 우거왕과 갈등하던 조선상 역계경이 무리 2000여호를 이끌고 망명해 오자 진왕(辰王)은 그들을 받아드려 안착하게 했다.

만약 진국이 보잘 것 없는 소국에 불과 했다면 위만조선의 보복이나 제재가 두려워 그들을 쉽게 수용하지 못했을 터이고, 큰 무리를 안치시키는 데에도 역부족이였을 것이다. 역계경 또한 진국을 보호받을 수 있는 안전한 곳으로 여겨 망명처로 삼진 못했을 것이다.

후대 일이긴 하지만 마한왕은 진한이 분리되는 세력 약화의 과정에서도 소서노-온조집단에게 백리의 땅을 떼주어 안치케 하거나 유력한 신지(臣智)들에게 우호(優號)를 가사(加賜)하는 상위의 존재로 나타난다.

따라서 진국이라는 실체와 진왕의 권력을 과소평가할 수 없다. 사회 발전단계론을 무비판적으로 한국사에 대입하여 삼국이전은 고작 추장사회에 불과 했다고 보는 것은 1차 사료와 고고학을 무시한 명백한 오류이다.

역계경 집단의 진국으로의 망명은 위만조선이 진국과 한(漢)의 교류를 중간에서 차단하는 원인으로 작용했을 것이다.

위만조선의 공세와 한군현의 팽창은 요동과 서북한에 근거지를 둔 진한세력의 체제를 흔들었고 대거 유이민을 발생 시켰던 것으로 보인다. 이때 진한세력의 이동은 세 갈래로 나뉘어 지는데 삶의 근거지를 버리지 못하고 여전히 요동에 잔류하면서 부여와 한(漢)군현과 접촉하며 영향을 받던 세력들이다.

진한 우거수 염사치와 염사읍 세력이 이들일 것이다. 그러나 다수의 진한세력은 근거지를 상실하고 남하하여 평양을 거쳐 마한의 양해하에 경상도로 이동한다.

평양일대는 진한의 일파로 주변세력으로 남아있던 최씨가(崔氏家)에 의해 낙랑국(樂浪國)이 성립되었고, 경상도에 안착한 진한 6국은 혁거세를 거서간(진왕)으로 공립하여 신라를 세워 옛 진국의 질서를 회복하려고 한다.

마한(馬韓)은 서기전 2세기 이전부터 신라 건국 초기까지 최대의 세력으로써 진왕(=진국의 왕)을 배출하고 월지국(月支國)에 도읍하여 후기 진국을 주도했다.

하지만 이러한 마한 중심의 진국체제도 서기전 1세기경 진한과 변진의 이탈을 계기로 흔들리기 시작한다. 이러한 진국 질서의 위기는 마한 내부에서도 발생했으니 기존의 마한 중심의 진국체제를 회복하고 새로운 돌파구를 모색하려는 움직임이 여러 군데서 나타났으니 서기전 1세기는 기존의 진국 질서가 붕괴되고 네 나라가 성립하는 격변기였다.

부여-고구려계통의 소서노-온조집단의 백제 건국은 진국 질서의 위기에 봉착한 마한이 새로운 출구를 모색하는 과정에서 이루어진 일이다. 먼저 *한강유역의 마한 제국이 연대 결집하여 백제왕을 길지(吉支)로 공립하고 그 길지를 구심체로 하여 제국(諸國) 연합체를 형성한 것이였다. 이것이 건국 직후 백제의 진상(眞相)이다.

*<삼국사>에 따르면 백제 건국 사화는 설화 형태로도 그려지고 있는데 초기 국호가 십제(十濟)였다고 한다. 미추홀국의 합류로 백제(百濟)로 고쳤다는 것을 보면 ‘십(十)’에서 ‘백(百)’이라는 액면 그대로의 숫자만큼은 아니겠지만 백제가 성립하는데 다수의 마한 소국이 참여한 것이 분명하다.

*백제 초기 정착지가 한강 유역이 아니라 평양 일대라는 새로운 주장이 제기되고 있다(2부에서 계속).