글: 전집현(자유기고가)

잔 다르크, 정치 입맛에 따라 마녀, 영웅 반복

잔 다르크 샤를 7세에게 군사군 받아 영국군 격파

영국군에 다시 패하여 포로로 넘어가자 잊혀져

처형당한 잔 다르크 25년 뒤 무죄로 명예회복 돼

미국, 독일, 일본도 애국심 고취용으로 잔 이용

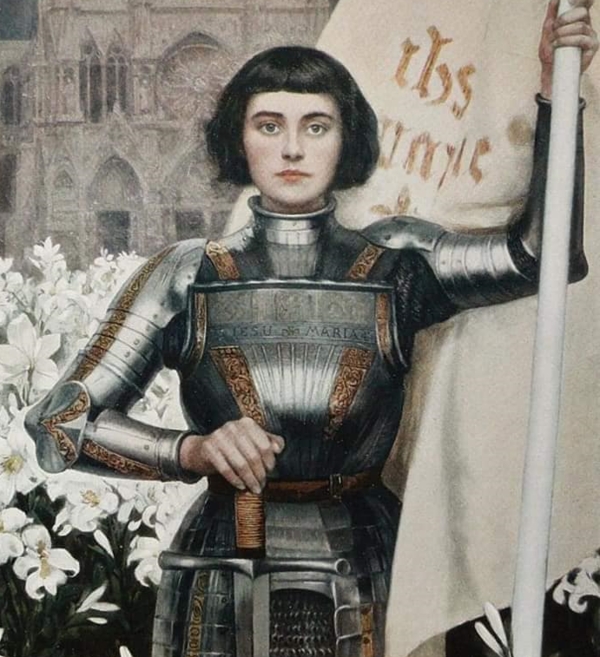

▲ 잔다르크는 여성으로서 유럽 중세시대의 기독교 마녀사냥시대에 태어나 프랑스를 위하여 영국과 전쟁을 벌여 이였다.

▲ 잔다르크는 여성으로서 유럽 중세시대의 기독교 마녀사냥시대에 태어나 프랑스를 위하여 영국과 전쟁을 벌여 이였다.

<죽어도 편히 잠들지 못하고 끊임없이 소환되는 잔 다르크>

잔 다르크(1412~1434)의 죽음은 역설적으로 여러 갈래의 부활을 낳게 된다.

일단 화형대에서 죽어야 했던 잔은 세월이 흐르면서 시대적 필요성과 정치세력의 이해관계에 따라 다시 소환되고 이용되었다.

1. 프랑스도 그녀 죽음을 외면하다가 정치적 이해관계로 부활

잔은 신의 계시를 받고 샤를 7세를 방문해 군사지휘권을 받고 오를레앙의 영국군을 격파한다.

내친김에 랭스도 회복하여 랭스대성당에서 샤를 7세가 대관식을 치를 수 있게 한다.

근데 잔이 전투에 져서 부르고뉴 군대에 포로로 잡혀 영국군에 넘겨지자 샤를 7세는 모른 체한다. 잔은 결국 루앙에서 1431년 마녀라는 죄목으로 화형당하게 된다.

샤를 7세는 프랑스 민중에게 잔이 구국의 상징으로 인기 최고가 되자 정치적 위협으로 느꼈고, 잔이 마녀라는 죄목이 붙여지자 마녀의 도움으로 왕이 오른 셈이 되어 부담을 느꼈다고 한다.

그러나 샤를 7세는 잔이 죽은 지 25년이 지난 1455년 복권재판을 통해 영국군이 잔에게 내린 유죄판결을 무효로 한다.

이는 잔의 명예회복을 위해서가 아니라 마녀의 도움으로 왕위에 올랐다는 자신의 명예회복을 위해서다.

1920년 잔을 화형에 처했던 가톨릭교회는 잔을 프랑스의 공식수호성인으로 시성한다.

프랑스가 제3공화국 출범 이후 시행 중인 정교분리 원칙으로 프랑스와의 관계가 껄끄러워진 로마교황청이 이를 해소하기 위한 것이었다.

1871년 프로이센·프랑스 전쟁에 패배한 프랑스는 프랑스 곳곳에 잔의 동상을 세웠다.

파리의 피라미드 광장에도, 프로이센에 빼앗긴 알자스지방이 보이는 언덕에도 세웠다.

제2차대전 당시 독일 괴뢰정부인 비시정부는 독일과의 협력과 반유대주의를 선동하는 포스터의 모델로 잔을 등장시켰다.

2. 미국, 독일, 일본, 국왕과 국가에 충성하는 이미지로 부활

독립전쟁 중 미국은 백년전쟁 당시 프랑스처럼 영국과 전쟁한다는 차원에서 잔을 포스터에 그려 넣는다.

독일은 잔이 과거 신성로마제국의 영토였던 로렌 출신이니 독일 출신이라고 주장하기도 했다.

일본의 메이지 시대에 국왕과 조국에 대한 충성을 강조하기 위해 잔의 이야기를 교과서에 수록한다.

3. 우리나라에서 애국주의의 상징, 어느 저돌적인 정치인의 별명

1907년 장지연이 번안한 "애국부인전"이라는 잔 다르크에 대한 전기가 소개된다.

박두진 시인은 유관순 누나와 잔 다르크를 예찬하는 " 3월 1일의 하늘"*이라는 시를 지었는데, 중학 교과서에 수록되었다.

* 시의 일부 : 유관순 누나는 저 오를 레안, 잔 다르크의 살아서의 영예. 죽어서의 신비도 곁들이지 않은 수수하고 다정한 우리들의 누나

유관순과 잔 다르크는 평행이론으로 불리기도 한다. 이웃 섬나라에 침범당한 조국을 위해 깃발을 들고 일어서다가 10대의 나이에 비극적으로 죽음을 맞은 공통점이 있다.

소파 방정환 선생이 펴낸 어린이 잡지인 <어린이> 1930년 1월, 8권 1호에 잔 다르크 이야기를 실었는데, 독립정신을 고취하려는 의도였다.

그 밖에도 독립운동가 한용운의 시 "이별" 마지막 행에 잔 다르크의 이름이 언급*되기도 하는 등, 당시 잔 다르크는 독립정신의 상징으로 많이 언급되었다.

* 아아 이별의 눈물은 석가요 모세요 잔 다르크다

한국 정치인 중에도 잔 다르크 이름을 딴 "추다르크"(추미애+ 잔 다르크)가 있다.

추미애는 1997년 제15대 대선에서 김대중 후보 캠프의 유세단장으로 고향인 대구에 내려가서 선거운동을 했다. 당시는 지역감정이 심하던 때였다.

그러나 추미애는 유세단 이름을 ‘잔 다르크 유세단’이라고 부르며 대구에서 지역감정과 맞서 저돌적으로 선전하는 모습을 보여주었는데, 이때 언론으로부터 '추다르크'라는 별명을 얻게 되었다.