글: 신종근(역사연구가, 의사)

평택 역사 탐방 1

삼봉 정도전,

고향은 경북 영주지만 정씨 집성촌인 평택에 사당

민세 안재홍

일본유학 후 항일투쟁, 미군정장관, 6.25 납북사망

원심창,

일본서 아나키스트로 의열투쟁, 일 천진 영사관에 폭탄

신라승려 혜초,

인도와 아랍에 구도 기행, 중국밀교창시, 왕오천축국전

▲ 민세 안재홍은 독립투사이면서 동시에 민족사학자로서의 모습을 갖고 있다.

▲ 민세 안재홍은 독립투사이면서 동시에 민족사학자로서의 모습을 갖고 있다.

경기도 평택에 다녀왔습니다. 제가 둘러 본 곳은 만기사萬奇寺 철조여래좌상 - 진위振威향교 - 삼봉기념관 - 원균기념관 - 충의각忠義閣 - 안재홍 생가 - 대동법시행기념비 - 팽성읍 객사客舍 - 농성農城 - (홍학사비각) - 혜초기념비 - 수도사 등입니다.

■ 안성과 함께 경기도의 가장 남쪽에 있는 평택(平澤)은 조선시대에는 대부분 충청도 소속이었다가 고종 33년(1896)에 경기도에 편입되었다.

■ 삼봉 정도전의 사당이 평택에 있는 이유

삼봉三峯 정도전(鄭道傳, 1337~1398)의 고향은 경북 영주다. 그런데 왜 평택에 그의 사당이 있을까? 조선왕조와 수도 한양을 설계한 정도전은 제1차 왕자의 난(태조 7년, 1398) 때 이방원에 의해 희생되고 관작을 삭탈당하는데, 조선왕조 내내 신원이 회복되지 못하다가 고종 2년(1865)에 경복궁 중건에 나선 흥선대원군에 의해 비로소 신원이 회복됐다. 고종 9년(1872)에는 정도전 사당(文憲祠)을 고향 영주가 아닌 봉화 정씨 집성촌인 이곳 평택에 세우게 된다.

▲ 대동법시행기념비. 대동법은 공납(貢納)을 쌀로 통일해서 납부받자는 방안이었다. 부과단위를 가호(家戶)에서 전결(田結), 즉 농지 단위로 바꾸어서 일괄적으로 쌀로 납부하자는 것이었다. ⓒ 왕과 나

▲ 대동법시행기념비. 대동법은 공납(貢納)을 쌀로 통일해서 납부받자는 방안이었다. 부과단위를 가호(家戶)에서 전결(田結), 즉 농지 단위로 바꾸어서 일괄적으로 쌀로 납부하자는 것이었다. ⓒ 왕과 나

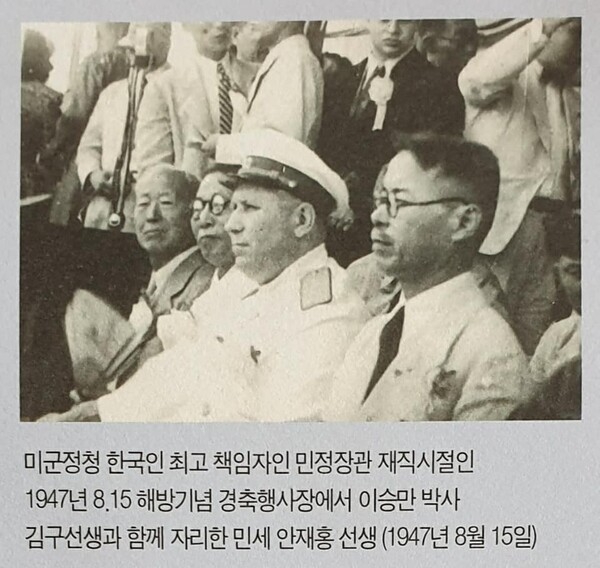

■ 민세 안재홍 선생

안재홍(安在鴻, 1891~1965)은 대일항전기(일제강점기)에 언론인이자 역사학자로서 일제와 맞서 싸우다 아홉 차례나 감옥살이를 한 독립운동가이다. 21살에 자신의 호號를 민세民世라고 정하는데, '민중의 세상'을 뜻한다고 안재홍 선생이 직접 밝혔다.

한일병탄이후 스승인 이상재의 권유로 일본 유학길에 오른 안재홍은 1914년 와세다대학을 졸업하고 귀국한 이후, 국외로 망명하지 않고 줄곧 국내에 머물면서 항일투쟁을 전개하였다.

안재홍은 언론인으로서 항일운동을 전개하였다. 1924년 <시대일보> 논술기자로 언론 활동을 시작하였고, 그해 9월 <조선일보>에 주필겸 이사로 입사하여 1932년까지 근무하였다. 해방후 안재홍은 몽양 여운형과 함께 조선건국준비위원회에 참여하였으나 6.25전쟁 중에 납북되어 1965년 75세로 평양에서 운명을 달리한다.

그의 생가에는 150년이 넘은 멋들어진 향나무가 있는데, 1970년대 중반 국내 굴지의 대기업 회장이 수백만 원의 거금을 들여 사려고 했으나 유족들이 거절했다는 일화가 있다.

출처:

1. <학예사와 떠나는 경기도답사기>, 2010

2. 민세 안재홍 선생 안내 설명서

▲ 안재홍 선생은 총 9차례에 걸쳐 투옥되었다. ⓒ 학예사와 떠나는 경기도답사기

▲ 안재홍 선생은 총 9차례에 걸쳐 투옥되었다. ⓒ 학예사와 떠나는 경기도답사기

■ 원심창의 항일 투쟁과 육삼정 의거

현 경기도 평택시 팽성읍에서 태어난 원심창(元心昌, 1906~1971)은 일찍이 일본에 건너가 아나키즘을 수용하였다. 또한 아나키스트 단체인 흑우회를 이끈 박열과 교유하다가 1923년 9월 오스기 사카에 암살사건과 '박열사건(가네코 후미코)'을 계기로 평생 아나키스트의 길을 걸었다. 이후 박열의 유지를 받들어 1924년부터 흑우회 재건에 이어 재일 아나키스트운동에 앞장섰다.

1928년 1월 흑우연맹으로 확대 재편된 이후에는 보다 적극적인 항일투쟁은 물론 반공산주의운동을 전개했다. 1929년에는 신간회를 둘러싼 공산주의자들과의 대립 속에 이른바 '학우회 사건'으로 인해 구속되어 1년 동안 감옥에 갇혔다. 1930년 4월 보석으로 풀려난 원심창은 보다 적극적인 항일운동을 펼치기 위해 1931년 5월 상해로 간다.

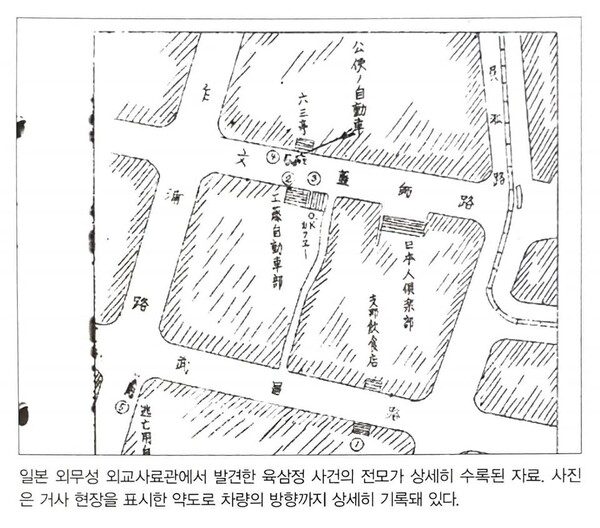

상해에서 재중 한인 아나키스트들의 총본부인 남화한인청년연맹(남화연맹)에 가입하였다. 1932년에는 천진 일본영사관 폭탄투척사건에 참여하였고, 1933년에는 '상해 육삼정(六三亭)의거'인 주중 일본공사 아리요시 아키라(有吉明) 암살사건을 주도하다가 체포되어 무기징역에 처해져 일제패망 이후인 1945년 10월 10일 출옥할 수 있었다.

출처:

1. <안재홍과 평택의 항일운동 심층연구>, 2014

2. <숨어 있는 한국 현대사 2>, 임기상, 2015.

▲ 일본 외무성 외교사료관에서 발견한 육삼정(六三亭) 사건의 전모가 상세히 수록된 자료. 사진은 거사 현장을 표시한 약도로 차량의 방향까지 상세히 기록돼 있다. ⓒ 숨어 있는 한국 현대사 2

▲ 일본 외무성 외교사료관에서 발견한 육삼정(六三亭) 사건의 전모가 상세히 수록된 자료. 사진은 거사 현장을 표시한 약도로 차량의 방향까지 상세히 기록돼 있다. ⓒ 숨어 있는 한국 현대사 2

■ 혜초의 서역기행과『왕오천축국전』

혜초(慧超, 704~780)는 704년 경 신라에서 출생한 후 16살 때 입당(入唐)하여 719년 중국 광주(廣州)를 출발해 해로로 동인도에 도착하였다. 4년간의 역방을 마치고 723년 11월 구자(현 신장위구르의 쿠차)를 거쳐 당의 수도 장안(長安)에 돌아왔다. 귀당 후 40여년간 주로 밀교(密敎) 경전의 한역(漢譯)과 연찬에 몰두하다가 780년 오대산(五臺山) 건원보리사에서 입적하였다.

혜초는 사상 최초로 아시아 대륙의 중심부를 해로와 육로로 일주했으며, 더욱이 아시아 대륙의 서쪽끝 대식(大食, 아랍)까지 다녀왔다. 그가 남긴 서역기행문 『왕오천축국전往五天竺國傳(천축은 인도를 말함. 넓은 인도를 오천축이라고 부르기도 함)』은 현존 한국 최고(最古)의 서지(書誌)로서 국보급 진서이며 불후의 고전이다.

혜초가 문명교류사에 남긴 다른 하나의 업적은 중국 밀교(密敎)의 창도자로서 불교의 발전에 큰 기여를 한 것이다. 그는 중국 밀교의 제6대조로서 사승(師僧) 금강지(金剛智)와 불공(不空)의 뜻을 받들어 밀교 경전의 필수와 한역에 평생을 바쳤다.

그런데 현재 『왕오천축국전』은 파리 국민 도서관에 소장되어 있다. 이제라도 문화재반환 운동을 시작해야 하지 않을까?

출처:

1. 논문 <혜초의 서역기행과『왕오천축국전』>, 정수일.

2. <혜초의 왕오천축국전>, 정수일, 2013

▲ 평택호 관광지구에 있는 혜초기념비

▲ 평택호 관광지구에 있는 혜초기념비

▲ 혜초의 서역기행 노정도. ⓒ 혜초의 왕오천축국전

▲ 혜초의 서역기행 노정도. ⓒ 혜초의 왕오천축국전