글: 유종성(지방분권포럼 대표 )

▲지방포럼대표 유종성

▲지방포럼대표 유종성

고려는 황제의 칭호는 자주국의 지표

조선시대 사대주의 및 식민사학이 연구막아

올바른 고려황실 용어연구를 통해 자주성 회복 필요

새롭게 밝혀낸 고려의 북방강역도 좌측부터 KBS 한국사探, 인하대 고조선연구소, 일본은 고려의 속국이였다(강효백 著), 중국 관방학계 고증

새롭게 밝혀낸 고려의 북방강역도 좌측부터 KBS 한국사探, 인하대 고조선연구소, 일본은 고려의 속국이였다(강효백 著), 중국 관방학계 고증

대일항쟁기 일제 식민사학자들은 삼국사기를 새롭게 발간하면서 김부식이 인종에게 올린 '진삼국사표'에 기술된 "성상폐하(聖上陛下)"라는 존칭을 삭제해 버리고 그 자리에 "화풍(華風)을 흠모하는 생각을 품고"라는 표현으로 개작해 놓았다. 이것은 무엇을 의미하는가?

왕조시대 황실 칭호와 존칭은 국가의 위상과 정체성을 결정하고 우리의 정신세계에 영향을 끼치는바, 일제는 우리 역사가 굴종적 사대적 타율적으로 이어졌다는 식민사관을 심고자 황제 칭호마저 삭제해 버렸다.

조선시대 성리학자들도 고려의 황제국 제도를 참월한 것으로 간주하여 삭제하려는 시도를 여러 번 했었다.

역사적으로 보면 고려가 스스로 황제국을 지향할 때는 외세의 침략을 자주적으로 물리칠 수 있었고 적극적인 북진정책으로 고구려와 발해의 옛땅을 수복하면서 여진을 군현과 귀순주로 편제하여 만주 일대를 실질적으로 경영하였다.

또한 여진과 일본, 그리고 탐라를 번국으로 상정하여 명실상부하게 해동천자가 통치하는 해동천하를 구축했던 것이다.

이에 비해 제후국을 자처했던 조선은 국난이 있을 때마다 형님을 찾으며 외세 의존적 행태를 보였다.

따라서 고려의 황실 칭호와 존칭에 관한 연구는 의미가 있으며 역사 관련 서적과 사극, 역사소설에서 바른 칭호를 사용해 주는 것은 중요한 일일 것이다.

고려국왕은 대내외적으로 황제, 천자의 위상을 지녔는데 "신성제왕(神聖帝王)"으로 불리며 "성상폐하" 혹은 "황상 폐하"로 존칭 되었다. 국왕의 명령은 황명으로써 '조(詔)' '제(制)' '칙(勅)'이라 하고 국왕의 탄일을 '절(節)[예, 성종의 천추절, 덕종의 응천절]'이라 하며 국왕이 자신을 지칭할 때는 천자로써 '짐(朕)'이라 한다.

고려는 국왕, 후비, 왕자, 공주, 부마, 비부는 궁, 원, 택이라는 저택을 소유했는데, 특별히 국왕의 배우자들인 후비와 공주의 칭호는 궁(宮), 원(院), 택(宅)과 관련이 깊다.

후비 칭호를 살펴보면 태조~목종 시기에는 태후<-왕후<-왕비<-부인<-궁인 순이었다. 태후, 왕후, 왕비는 ‘궁’을 소유하였고, 부인은 ‘원’을 소유하고 국왕의 총애를 입은 궁인은 ‘택’을 하사받기도 했다.

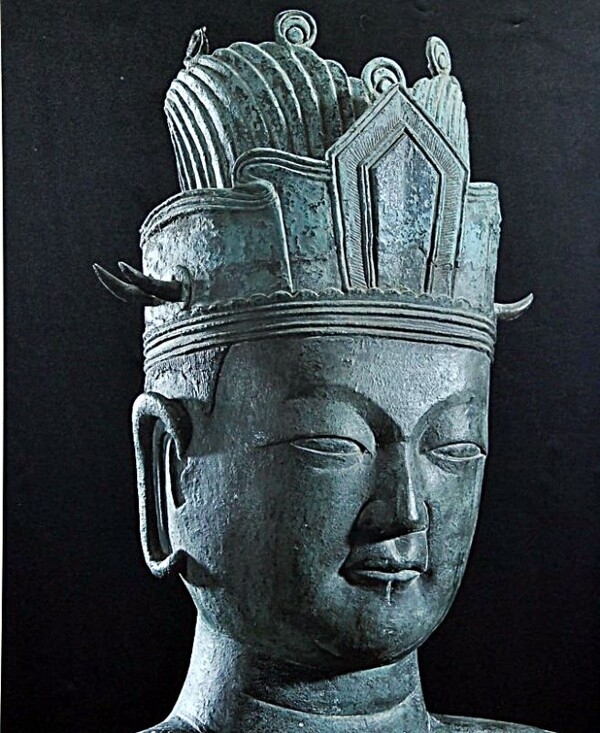

고려 태조의 현릉에서 출토된 왕건상, 황제가 쓰는 통천관을 착용하고 있다.

고려 태조의 현릉에서 출토된 왕건상, 황제가 쓰는 통천관을 착용하고 있다.

현종~원종 시기에는 태후<-왕후<-왕비<-궁주<-*제비<-원주<-택주<-궁인 순이였다.

*제비(諸妃) : 귀비, 숙비, 덕비, 현비 등

태후, 황후, 황비는 ‘궁’을 지녀 “궁주”라는 칭호를 겸하여 가졌고, 제비는 ‘궁’을 지니면 “궁주”, ‘원’을 지니면 “원주”라 칭해졌다.

단 제비로 책립되지 않은 상태에서 ‘궁’과 ‘원’을 지녀 “궁주”와 “원주”가 되는 경우도 있다. ‘궁’과 ‘원’을 가진 황실 구성원들은 “궁원전(宮院田)”이라는 토지를 지급받아 경제적 기반을 가질 수 있었다.

*'대비'라는 칭호도 선왕의 후비에게 내려지는 경우가 있었다. 태후와 왕후보다는 서열이 낮았다.

*'전주(殿主)'라는 칭호도 보이는 데 예외적으로 현종의 제2비 원화왕후 최 씨의 소생인 왕녀가 천수전주로 불렸다.

*'택주'는 고려 중기로 가면 훈신의 처에게 주어지는 작호로도 쓰였다. 진강후 최충헌의 처 왕 씨는 정화책주로 책봉된다.

*'궁인(宮人)'은 국왕의 후비인 궁인과 일반 궁녀로서 궁인으로 분류될 수 있다.

천민 출신의 여인은 아무리 국왕의 후궁이 되어도 공식적으로 봉작되지 못했다. 제18대 의종의 총희였던 무비(無比)는 3남 9녀의 자녀를 생산했으나 작위를 받지 못했다.

여기서 유의할 것은 ‘궁’과 ‘원’과 ‘택’이 구별되어 따로 있는 것이 아니라 소유한 저택이 특정인의 지위가 올라가면서 명호가 승격되는 것이다. 모두 황도 개경에 소재했다.

후비 칭호의 원형을 가장 잘 보여주는 사례가 현종의 제3 비 원성태후 김 씨인데 처음에 궁인으로 입궁하여 ‘연경원’을 하사받아 “원주”로 칭해졌다.

그녀가 지녔던 칭호를 살펴보면 다음과 같다. "궁인 -> 연경원주 -> 연경궁주 -> 왕비 연경궁주 -> 원성왕후(추존) -> 원성태후(추존)"이다.

KBS 대하사극 고려거란전쟁에서 원성태후 김 씨, 그녀가 낳은 왕자가 덕종이 되었기에 사후 태후로 추존되었다.

KBS 대하사극 고려거란전쟁에서 원성태후 김 씨, 그녀가 낳은 왕자가 덕종이 되었기에 사후 태후로 추존되었다.

태후, 왕후, 왕비의 존칭은 모두 "전하"였다. 다만 궁주, 원주, 택주의 존칭과 관련해서 알려 줄만한 사료가 없으나 조선의 궁중 용어가 국초부터 고려의 것을 그대로 이어받았던 점을 감안한다면 고려에서도 '말루하(抹樓下)' 혹은 '자가(自家)'라는 토착어 식 존칭도 사용되었을 것이다. 궁인은 "항아님"이라 불렸다.

후비로 드려진 종실의 딸은 바로 “궁주” 혹은 “왕비”나 “왕후”로 책봉되고, 대개 신료의 딸은 자녀 생산과 같은 공을 세워 “궁인”에서 시작하여 “왕비” 혹은 “왕후”까지 승진하고 자신이 낳은 왕자가 국왕이 될 경우에는 "태후"로까지 올라간다.

국왕에 따라 왕후는 1인 혹은 두지 않는 경우도 있고, 그 외는 다수를 두기도 한다.

국왕의 후계자를 국초에는 "정윤(正胤)"이라 칭하다가 제4대 광종 때부터는 "태자"라 하였고, 배우자는 "태자비"라 하며 존칭은 둘 다 '전하'였다.

왕자들은 대개 국초에는 ‘군(君)’으로 봉군되었다. 태조 왕건의 왕자들 사례를 보면 보통 “광주원군”과 “천안낭군”처럼 모후의 원호(院號)에 ‘군’과 ‘낭군’ 호를 붙이는 경우가 있으나 특정한 후비에게 여러 명의 왕자가 있을 경우에 원호만으로는 여러 왕자를 식별할 수 없기에 제3 비 신명순성태후(태조 당시 충주원부인) 유 씨의 소생 왕자들처럼 “왕요군”, “왕소군”과 같이 이름에 ‘군’을 붙이거나, 제6 비 정덕왕후 류 씨의 소생 왕자들처럼 왕위군(王位君), 인애군(仁愛君)과 같이 아화된 군호를 붙였던 것으로 이해된다.

영월 흥녕사지 징효대사탑비는 944년(고려 혜종 1년)에 세워진 것으로 이 비문에는 제3대 정종과 제4대 광종의 왕자 시절 이름과 군호를 붙인 "왕요군(王堯君)" "왕소군(王昭君)"으로 기록되어 있다.

영월 흥녕사지 징효대사탑비는 944년(고려 혜종 1년)에 세워진 것으로 이 비문에는 제3대 정종과 제4대 광종의 왕자 시절 이름과 군호를 붙인 "왕요군(王堯君)" "왕소군(王昭君)"으로 기록되어 있다.

고려사에는 태조의 왕자 중에 '대군(大君)‘과 '태자(太子)’를 칭한 사례도 보이는데 대군 칭호와 관련하여 태조 사후에 왕자가 현존하는 임금과 항렬이 같거나 높은 경우에 예우 차원에서 주어졌던 것 같고, 태자 칭호는 제4대 광종 이전까지는 왕자들의 사후 추존 칭호로 사용되었던 것 같다.

제9 비 동양원 부인의 소생 동양군은 사후 효은태자로 추존되었다. 왕자의 존칭은 정확한 기록이 남아 있지 않아 속단할 순 없으나 추측건대 아마도 '낭군전하' 혹은 '낭군자가‘로 불렸을 가능성이 있다.

문종 때부터는 봉작제로 전환되어 왕자들은 "후(侯)"로 초봉되어 "공(公)"으로 승진하였고(예. 낙랑후->낙랑공), 종1품 명예직인 중서령 혹은 상서령의 벼슬이 더불어 주어졌고, 왕자의 아들들은 정1품 명예직인 "사도(司徒)" "사공(司空)"직이 주어졌다.

천민 출신의 후궁이 낳은 왕자들은 정식적으로 봉작되지 못하였고, 출가하여 승려가 되어 "소군(小君)"으로 불리었다.

왕자의 배우자는 국초에는 '부인(夫人)'으로 불리다가 문종 때부터는 '공비(公妃)' '후비(侯妃)'로 칭해지고 궁을 소유하여 '궁주' 혹은 '궁비(宮妃)'로 불리어졌다. 왕녀는 일단 공주로 책봉되고 장성하여 궁을 하사받게 되면 "궁주"로 칭해졌다.

공주의 남편인 부마는 "백(伯)"으로 초봉되어 "후(侯)"를 거쳐 "공(公)"까지 승진하였고, 후비의 부친인 비부(妃父)는 "후"로 초봉되어 "공"까지 승진하였다.

공, 후, 백과 사도, 사공은 ‘친왕(親王)’이라 불리며 제왕(諸王)이라 통칭 되었고, 제왕(諸王)은 부마를 비롯한 왕족인 경우에는 "영공전하(令公殿下)"로, 훈신 중에 ‘공’을 받은 자는 "영공저하(令公邸下)"로, ‘후’와 ‘백’을 받은 자는 "영공각하(令公閣下)"로 존칭 되었다.

공주들은 근친혼을 하여 모두 종실에게 출가했기에 ‘부마’도 작위를 받아 친왕이 되고 제왕(諸王)의 범위에 포함되었다. 천민 출신 후궁의 소생인 왕녀는 일반관료의 집안으로 시집을 갔다.

고려는 대외적으로 송(宋)과 친하며 거란, 금(金)과 사대관계를 맺었지만 이들 국가가 설정한 국제질서를 국내에서 내면화하지 않았다. 이들 국가의 군주들이 제후의 복식인 구류관과 구장복을 보내왔으나 고려는 국내에서 대체로 황제의 제복인 십이류관과 십이장복을 착용하고 의례를 거행했다.

KBS 대하사극 고려거란전쟁에서 현종, 황제의 십이류관과 해와 달과 별이 그려진 십이장복의 제복을 착용하고 즉위식을 거행하는 모습.

KBS 대하사극 고려거란전쟁에서 현종, 황제의 십이류관과 해와 달과 별이 그려진 십이장복의 제복을 착용하고 즉위식을 거행하는 모습.

충렬왕 때부터는 몽골제국의 압력으로 왕실 칭호가 제후국 체제로 격하되었고, 고려말부터 조선의 전시기에 이르기까지 성리학적 세계관이 보편화되면서 안타깝게도 대륙의 왕조들이 설정한 국제질서를 국내에서도 내면화하는 추세로 나아가게 된다.

우리에게 널리 알려진 "마마(媽媽)"는 몽골 황실에서 사용되던 존칭인데 충렬왕 이후 몽골 공주들이 고려국왕에게 시집오면서 전해 내려와 조선시대 국왕과 대비, 왕비의 존칭으로 사용되었고 조선 말기부터는 모든 왕실 구성원에게 보편적으로 사용되는 경칭이 되었다.

참조, 김창현 著 <고려의 여성과 문화> <고려 개경의 편제와 궁궐>

김용숙 <고려시대의 후비>

이종성 “고려 국왕과 관리의 복식이 반영하는 국가 위상과 자의식의 변동”