2025.03.14. 국회도서관 대강당서 운초계연수선생선양회 출범식

이찬구 박사, 주제발표에서 구정제로 단군세기 실사성 밝힐 예정

이암은 우리 역사를 기자조선이 아닌 단군조선 역사로 서술

단군조선 구정제는 중국 정전제의 뿌리로 우리 고유 토지제도

▲ 서기205.03.14(금) 오후 2시 국회도서관 대강당에서 운초계연수선생선양회 출범식이 있다. 자료: 이찬구

▲ 서기205.03.14(금) 오후 2시 국회도서관 대강당에서 운초계연수선생선양회 출범식이 있다. 자료: 이찬구

이찬구 박사 “계연수와 유물로 확인된 『단군세기』의 가치와 구정제” 강연

이찬구 박사는 서기 2025.03.14(금). 오후, 대한민국 국회도서관 대강당에서 (재)역사주권(이사장, 김주인)이 주최하는 ‘운초 계연수 선생 선양회’ 출범식에서 고려말 이암(1297~1364)의 『단군세기』가 당시 중국인 기자(箕子)에 대한 우상화에 반대하여 반(反)기자의 관점에서 서술한 역사서라고 밝힐 예정이다.

이 박사는 “그들은 왜 계연수와 『환단고기』를 두려워하는가?”라는 부제와 함께 “운초계연수선생 선양회” 출범을 앞둔 서기 2025.03.11. 『단군세기』를 새로운 시각에서 조명하고 있다면서 3월 11일 본지의 취재에 응했다.

이 박사가 이날 밝힌 『단군세기』와 기자 관련 내용은 다음과 같다.

고려말에 편찬한 김부식(金富軾)의 『삼국사기』(고구려본기)는 기자(箕子)에 대해 “현도와 낙랑은 본래 조선의 땅으로 기자(箕子)가 책봉(冊封)되었던 곳”이라고 기록하고 있다.

또 기자(箕子)가 그 백성들에게 “예의, 밭농사와 누에치기, 길쌈을 가르치고, 법금(法禁) 8조를 만들었다.”고 했다. 이것이 기자(箕子)가 동쪽인 조선으로 갔다는 소위 기자동래설의 핵심이다.

기자 관련한 주장은 중국 문헌 중에 사마천(司馬遷)의 『사기(史記)』(송미자세가)에 등장한다. 주(周)나라 무왕(武王)이 기자(箕子)를 조선의 제후(諸侯)에 책봉(冊封)했다(武王封箕子於朝鮮)는 내용이다.

이후 『한서』(지리지)에는 은(殷)나라 도(道)가 쇠해지자 기자(箕子)가 조선으로 도망갔다(殷道衰。箕子去之朝鮮 敎其民以禮義 田蠶,織作)고 했다. 『삼국지』에도 기자가 조선으로 들어갔다(箕子適朝鮮)고 했다.

이런 점에서 김부식은 책봉이라는 말은 『사기』에서 따오고, 예의와 누이치기, 길쌈 등은 『한서』에서 따와 짜깁기하여 『삼국사기』를 서술한 셈이다.

고려 말기인 숙종 7년(1102년)에는 급기야 평양에 기자묘(箕子墓)를 만들었다. 기자(箕子) 숭배의 극치에 이른 것을 말해 준다. 김부식의 역사관은 이런 배경에서 나온 것이다.

『삼국사기』와 거의 같은 시기에 나온 『삼국유사』도 기자(箕子)가 조선에 책봉을 받았다고 서술했다. 이승휴의 『제왕운기』는 단군을 전(前)조선, 기자를 후(後)조선의 시조라고 서술했다.

▲ 운초 계연수는 한겨레 한국인의 원형문화와 사상, 정신을 담고 있는 정통역사서, 환단고기를 세상에 내놓은 독립투사다. 자료: 대한사랑 방송 화면 갈무리.

▲ 운초 계연수는 한겨레 한국인의 원형문화와 사상, 정신을 담고 있는 정통역사서, 환단고기를 세상에 내놓은 독립투사다. 자료: 대한사랑 방송 화면 갈무리.

그러나 이암의 『단군세기』는 기자(箕子)가 조선에 온 것이 아니고, 당시 기자(箕子)는 중국 하남성 서화(西華) 지방에 옮겨 살았다고 서술했다.

결국 그곳에서 죽었다는 말이고 조선에 오지 않았다는 뜻이다. 고려말에 나온 네 권의 이름있는 사서 중에 오직 『단군세기』만이 기자(箕子)에 대한 숭배를 반대했다.

나중에 드러난 일이지만 평양의 기자묘는 결국 가짜묘였다. 가짜묘를 만들어 국민과 역사를 속인 것이다. 당시 가짜를 지적하고 진실을 말했던 『단군세기』가 오늘날 위서(僞書)로 매도당하고 있다는 것은 모순된 현실을 반영한 것이다.

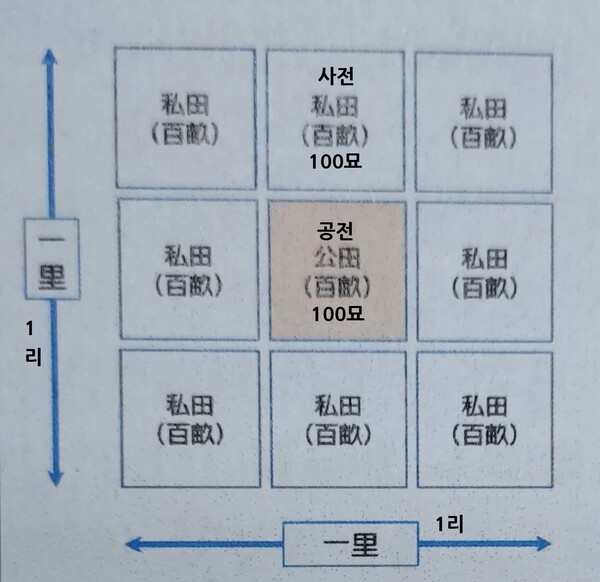

이날 이찬구 박사는 ‘하가점하층문화의 유물로 고조선의 정전제(井田制)도 규명했다. 이 박사는 고조선의 정전제(井田制)는 『단군세기』가 말한 구정제(邱井制)라면서 구정제(邱井制)의 구(邱)는 정전제에서 큰 단위라고 설명했다.

이찬구 박사는 하가점하층문화 유적 가운데 홍산문화(紅山文化) 우하량유적 16지점에 주목했다. 이곳에서 벽돌 모양의 작은 진흙 도자기가 발굴되었는데, 이 도자기는 농민들을 대상으로 정전제(井田制)를 설명하는 교육용으로 사용되었을 것으로 보았다.

정전도가 선명하게 새겨진 붉은 색 벽돌모양의 작은 유물이 하가점하층문화(BCE 2300~BCE 1600)의 중만기(中晩期)에 해당하며, 대략 B.C. 2000년대 전후 시기에 실시된 고조선 구정제의 관련 유물로 이 박사는 추정했다. 이에 관한 이 박사의 논문은 「고대 정전제의 시원 문제와 고조선」이라는 제목으로 학회지 『역사와 융합』(2024년)에 등재되었다.

▲ 상단은 하가점하층문화에서 발견된 정전모양의 벽돌형상으로고조선은 구정제라고 했다. 자료: 이찬구

▲ 상단은 하가점하층문화에서 발견된 정전모양의 벽돌형상으로고조선은 구정제라고 했다. 자료: 이찬구

한편 고고학에서 말하는 하가점하층문화(B.C. 2300~B.C. 1600)는 요하문명의 중심지인 내몽고 적봉시(赤峰市)와 요녕성 조양시(朝陽市)를 중심으로, 동쪽으로는 심양 일대까지 확대되어 요하 유역까지, 서쪽으로는 북경을 지나 삭주(朔州) 지역까지, 남쪽으로는 발해만을 끼고 서남쪽으로 천진시(天津市)와 하북성 보정시(保定市 ) 지역까지, 북쪽으로는 서랍목륜하를 넘어 적봉시 파림우기(巴林右旗) 지역까지 분포한다고 본다.(우실하, 『고조선문명의 기원과 요하문명』 참조)

▲ 하단은 맹자가 말한 정전제 모형도

▲ 하단은 맹자가 말한 정전제 모형도