글: 유종성(지방분권포럼 대표)

▲ 유종성(지방분권포럼 대표)

▲ 유종성(지방분권포럼 대표)

왜(倭) 지역에는 한(韓)의 분국이 있어

진국은 ‘대솔(大率)’을 통해 왜열도 지배

백제는 스스로 진국으로 인식

고조선의 후신인 진국(辰國)은 진왕이 삼한땅을 통괄하는 지방분권적 고대국가였다(盡王三韓之地). <후한서>와 <삼국지>에서 삼한은 제국(諸國)의 왕들이 그들의 왕을 공립(共立)하고 그에 통속하고 있다고 기록했다. 이는 진한의 제간(諸干)이 함께 모여 간들의 수장인 거서간을 옹립하여 신라를 건국했다는 <삼국사기>와 <삼국유사>의 기록과 일맥상통하는 내용이다. 제간(諸干)은 저마다 다스리는 나라가 따로 있는 가운데 서로 연대하여 상위 개념의 국가를 건설함으로써 이중용립구조의 진국체제를 형성한 것이었다.

▲좌측은 윤내현의 한국열국사연구, 열국시대 한민족의 최대강역도. 우측은 일본 전국 고교야구선수권대회(고시엔) 결승전에서 교토국제고 학생들이 우승을 거머쥔 뒤 기쁨을 나누는 모습(2024.8.23.). 최근 일본 방송을 통해 고시엔(甲子園)에서 우승한 교토국제고 교가가 한국어로 방영되었다. “동해바다 건너서 야마토땅은 거룩한 우리조상 옛적 꿈자리”로 시작하는 노랫말이 인상적이다. 고대 한민족의 열도 개척과 경영사를 기억하며 진취성과 당당함을 잃지 않겠다는 다짐일 터이다.

▲좌측은 윤내현의 한국열국사연구, 열국시대 한민족의 최대강역도. 우측은 일본 전국 고교야구선수권대회(고시엔) 결승전에서 교토국제고 학생들이 우승을 거머쥔 뒤 기쁨을 나누는 모습(2024.8.23.). 최근 일본 방송을 통해 고시엔(甲子園)에서 우승한 교토국제고 교가가 한국어로 방영되었다. “동해바다 건너서 야마토땅은 거룩한 우리조상 옛적 꿈자리”로 시작하는 노랫말이 인상적이다. 고대 한민족의 열도 개척과 경영사를 기억하며 진취성과 당당함을 잃지 않겠다는 다짐일 터이다.

삼한(三韓 세 개의 칸국)으로 구성된 진국은 고조선이래로 일본열도를 개척하고 경영하는 일에 적극적이였던 것 같다. 고고학적으로 보면 북규슈 자역의 ’요시노가리‘ 유적지에서는 무려 2900기의 옹관묘(甕棺墓)와 370기의 토광묘(土壙墓) 그리고 14기의 석관묘(石棺墓) 등 다양한 ‘야요이(弥生人)’의 거대한 무덤떼가 발굴되었다. 관(棺)에서는 지배자의 상징인 손잡이가 있는 단검과 세형동검, 유리제품 그리고 구슬 등 다양한 부장품이 출퇴되었다. 이들 제품들은 대부분이 한반도에서 제조 된 것으로 보아 북규슈지역의 ‘미생인’의 출자는 고조선-진국(삼한)이 분명하다. 에가미나미오(江上波夫)도 기반식 지석묘가 북규슈 연안 지역에서 성행했다는 것은 한인(韓人)이 북규슈 지역으로 진출한 것을 인정하고 있다. 이시노하카노부(石野博信)는 나가사키(長崎)현 일대 조몬 말기의 유적지의 고인돌(支石墓)은 지금까지 일본열도에는 없는 무덤이고, 따라서 이 지역에는 조선반도의 농경문화를 가진 사람이 최초로 온 장소의 하나일 가능성이 있다고 했다.

▲요시노가리유적은 일본 북부 규슈의 사가현에 위치한 일본 최대의 마을유적으로, 1986년 이후 지금까지도 계속 발굴이 진행되고 있으며 그 규모와 발굴성과는 세상을 놀라게 하였다. 2000년 전으로 거슬러 올라가는 이 유적에서는 일본 야요이시대彌生時代(기원전 5세기~기원후 3세기) 문화의 특징과 고조선-진국(삼한)의 진출를 증명하는 많은 유물들이 출토되었다. 특히 요시노가리유적은 이 시기 한반도의 농경문화가 일본에 전래되어 일본 고대사회 문화의 발전에 미친 영향을 밝혀주고 있다.

▲요시노가리유적은 일본 북부 규슈의 사가현에 위치한 일본 최대의 마을유적으로, 1986년 이후 지금까지도 계속 발굴이 진행되고 있으며 그 규모와 발굴성과는 세상을 놀라게 하였다. 2000년 전으로 거슬러 올라가는 이 유적에서는 일본 야요이시대彌生時代(기원전 5세기~기원후 3세기) 문화의 특징과 고조선-진국(삼한)의 진출를 증명하는 많은 유물들이 출토되었다. 특히 요시노가리유적은 이 시기 한반도의 농경문화가 일본에 전래되어 일본 고대사회 문화의 발전에 미친 영향을 밝혀주고 있다.

농경문화를 가진 고조선-진국(삼한)인들이 북부 규슈지역으로 건너가서 그 지역을 평정하고 거기에 정치체를 건설하게 된다. 북규슈 지역에는 30여개의 나라가 있는데 이들의 연합체와 같은 것을 ‘대왜(大倭)’라고 한다. 대왜에서 맹주는 여왕국인 야마일국(邪馬壹國)인데 대왜를 구성한 30여개의 나라들은 모두 이 나라에 통속되어 있고, 야마일국의 여왕 비미호는 대외적으로 왜왕으로 호칭된다.

그런데 여기서 주목되는 건 한(韓)과 왜(倭) 두 지역에는 같은 ‘국명(國名)’이 보인다는 것이다. 예를 들면 대왜의 불미국(不弥國)은 마한의 불미국(不弥國)과 이름이 동일하고, 대왜의 중추국인 야마일국(邪馬壹國)과 야마국(邪馬國)은 변진의 미오야마국(弥烏邪馬國)과 국명이 똑같다. 뿐만 아니라 삼한제국의 국명중에 ‘로(盧)’자와 ‘마(馬)’자가 들어가는 경우가 많은데 왜국의 소국들에도 여럿 나타난다. 또한 왜왕 비미호(卑弥呼)와 남규슈지역에 있다는 구노국의 왕 비미궁호(卑弥弓呼)는 성(姓)으로 보이는 ‘비미(卑弥)’를 같이 쓰고 있는데 이것은 마한제국(馬韓諸國)의 하나인 비미국(卑弥國)의 국명과 같다. 문정창은 여왕 비미호를 ‘마한인’ 출자로 보았고, 나가다(中田 勳)는 ‘비미국’ 출신의 여인일 것이라고 했다. 이러한 사례들은 두 지역간에 깊은 연관성을 보여주는 것이다.

대왜에는 이밖에도 ‘생활문화’나 ‘장래문화’ 등이 한(韓)과 공통점을 많이 가지고 있다. 양 지역에서는 다같이 ‘옹관묘’와 ‘지석묘’ 등을 쓰고 있고, 부녀들은 정숙하고, 웃어른을 공경하는 것하며, 중죄인을 엄하게 처벌하는 것도 두 지역이 닮아 있다. 주요농산물을 보아도 <위서> 왜인조는 “남자는 농사에 종사해 쌀이나 삼을 심고, 여자는 양잠을 해 실을 만들어 섬세한 고급의 견직물이나 면을 만든다”고 한다. <후한서> 동이열전 한조는 “사람들은 농사를 짓고 누에치는 법을 알아서 면포를 짰다”고 한다. <위서> 변진조도 “사람들은 벼, 누에치는 법을 알고 비단을 짰다”고 한다.

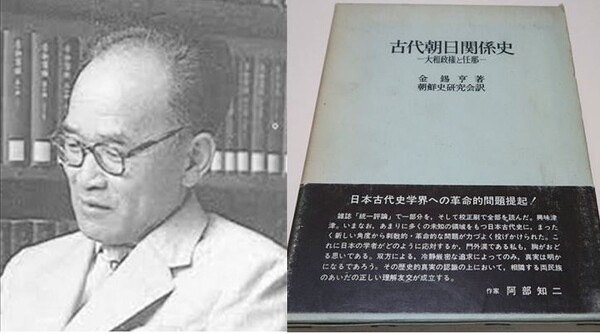

그래서 북한의 김석형은 삼한과 삼국시대에 한반도의 주민들이 일본으로 건너가 그곳에 삼한(삼국)의 식민지라 할 수 있는 ‘분국’을 여럿 설치했다고 주장했다. 큰 바다를 사이에 두고 서로 왕래도 쉽지 않은 시대에 두 지역에 ‘동명이국(同名異國)’이 존재한다 것은 그 중의 하나는 모국(母國)과 같은 존재이고 다른 하나는 그 분국(分國)으로 볼 수 있다는 것이다. 대왜의 불미국은 마한의 불미국의 ‘분국’과 같은 것으로 보아도 틀리지 않을 터이다.

▲ 고(故) 김석형 전 교수. 그는 임나일본부의 임나가 일본에 존재했고 임나일본부는 열도에서 일어난 일이었다고 고증하며, ‘삼한삼국열도분국설’을 주장했다.

▲ 고(故) 김석형 전 교수. 그는 임나일본부의 임나가 일본에 존재했고 임나일본부는 열도에서 일어난 일이었다고 고증하며, ‘삼한삼국열도분국설’을 주장했다.

<삼국지>에는 왜국이 여러 해 혼란스러웠으나 마력을 지닌 무녀(巫女) 비미호를 왕으로 공립하여 다시 평온을 되찾았다고 한다. 그녀는 사제의 역할을 하는 삼한의 천군(天君)과 같은 존재로 보인다. 비미호는 여왕이 된 후에도 그녀를 본 자가 적었다고 하며 오직 ‘남제(男弟 일본은 난데이로 발음)’라고 하는 남자 한 명이 음식을 나르거나 말을 전달하러 출입했을뿐이라고 한다. 여왕은 귀도(鬼道)를 수행할뿐, 대왜의 통치행위에는 전혀 관여하지 않은 것으로 보인다.

<위서> 왜인전에서 볼 수 있는 특이한 점은 이 대왜의 권한은 제국(諸國)의 역내 경제활동을 조정하고 감시하는데 그치고 있다는 것이다. “제국(諸國)은 독자적으로 세금을 징수하고 부역을 부과하는데 이를 위해 저각(邸閣)을 짓고 있으며 제국(諸國)에는 물물교환을 위해 시장이 서 있는데 이들에 대한 감시는 ‘대왜(大倭)’가 한다”고 기록하고 있다.

그런데 대왜와 그에 속한 제국(諸國)들을 검찰(檢察)하고 경영하는 실력자로 ‘대솔(大率)’이라는 존재가 확인된다. “여왕국 북쪽에 한 ‘대솔(大率)’이 있는데 그의 임무는 제국(諸國)을 검찰하는데 제국(諸國)은 그를 몹시 ’두려워‘한다. 그는 이도국(伊都國)에 상주하고 있다” <위서> 왜인조 그의 역할에 대해서 “그는 나라안의 자사(刺史)와 같은 것이라”고 한다.

여기서 주목되는 것은 이 ‘대솔’은 진국의 조정에서 파견된 관리로 보인다는 사실이다. 당시 마한사회에는 ‘대솔(大率)’이라는 관직이 존재했다. “대솔들은 모두 머리를 동여 상투를 매고 베로 만든 도포를 입고 풀로 만든 신을 신는다<후한서> 동이열전 한조”라고 했다. 이러한 ‘대솔’이 왜국에 파견되어 이도국에 상주하며 중국의 자사와 같은 역할을 수행하는 진국왕의 한 ‘관헌’이였던 것이다.

대왜에서 제국(諸國)을 검찰한다는 것은 대왜가 사실상 그의 감독하에 있다는 것을 의미한다. 더욱이 그는 제국(諸國)의 왕이나 수장들의 외부출입(한[韓]과 군[郡]에 왕래하는 것 등)을 규제하는 등 대왜의 ‘대외관계’를 실질적으로 통제하는 것으로 보아 그는 사실상 진왕을 대신하여 대왜를 지배하는 인물로 나타난다. 그가 행차를 할 때면 제국(諸國)의 왕이나 수장들은 그를 몹시 두려워했다는 것이다. 대왜는 그렇게 진왕에 예속된 땅, 즉 ‘부용지(附傭地)’와 같은 것으로 보아야 할 것이다. <후한서> 한조는 왜지를 ‘倭在韓東南海中...’으로 표기하고 있다.

<삼국사기> 백제본기는 고이왕(234-286) 27년(260)에 16관등의 하나로 ’달솔 2품‘직을 채택했다고 한다. 그런데 <삼국사기>보다 선행하는 <수서>(656년 성립)와 <책부원구>(1012년 성립)에서는 이를 “대솔(大率)”이라고 표기하고 있다. 따라서 고이왕대에 채택된 것은 ‘대솔’로 보인다. 고이왕대에 백제는 중앙집권화가 강화되면서 새로운 관제의 필요성이 대두되었을 것이다. 백제는 온조왕 26년(AD9)에 마한을 복속하면서 ‘백제 중심의 마한체제’를 구축하였다. 3세기경 백제왕은 ‘마한의 진왕’으로서 위상을 확고하게 지니게 되었는데, 일본 오우치가문의 족보에는 마한제국(馬韓諸國)을 통괄하는 백제의 건길지를 ‘백제국마한황제(百濟國馬韓皇帝)’로 기록하고 있다. 고이왕은 자신이 월지국을 다스린 진왕으로서 당시 서해로의 진출이 가능하였고, 동천왕 13년(서기 246년) 관구검의 고구려 침입을 계기로 고이왕은 요서의 낙랑군(혹은 요동반도 남단에 증설된 낙랑군현)을 공격하기도 했다.

중국 낙양의 북망산에서 발견된 백제 부여륭의 묘지명에 묘주(墓主)는 스스로를 ‘진조인(辰朝人)’이라고 소개하고 있다. 이것을 통해서 볼 때 백제는 그 존립시에 자국을 삼한을 통괄했던 진국으로 이해하고 있었다는 것이다. 이러한 자의식은 백제로 하여금 적극적으로 삼한일통을 도모하게 하였고, 일본열도 경영의 명분으로 작용했을 것이다.

참조. 소진철 “일본의 고대국가 [대왜]의 뿌리는 [한]”

“위지왜인전으로 본 왜국”

서의식 著 “새로 쓰는 우리 고대사”

윤내현 著 “한국열국사연구”