글: 유종성(지방분권포럼 대표)

▲ 유종성 지방분권포럼대표.

▲ 유종성 지방분권포럼대표.

고조선의 종교는 선도

고조선은 선인의 나라

일찍이 고조선의 선도는 중국 도교에 영향 끼쳐

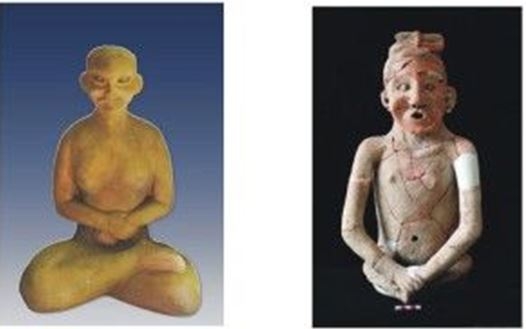

▲ 홍산 우하량에서 발굴된 반가부좌를 튼 여신상과 내몽골 적봉에서 나온 남성 소조상. 두 상 모두 오른손이 왼손목을 잡고 단정하게 앉아 있다. 선교를 수행하는 자세이거나 혹은 종교적 제의(祭儀)로 보인다.

▲ 홍산 우하량에서 발굴된 반가부좌를 튼 여신상과 내몽골 적봉에서 나온 남성 소조상. 두 상 모두 오른손이 왼손목을 잡고 단정하게 앉아 있다. 선교를 수행하는 자세이거나 혹은 종교적 제의(祭儀)로 보인다.

고대사회에서는 종교가 정치보다 위에 있었고, 종교의 내용은 그 사회를 지배하는 가치기준이 되었다. 고조선의 사상과 종교를 살펴보는 것은 고조선의 사회성격을 한층 더 분명하게 이해하는 데 크게 도움이 된다.

<삼국사기> 고구려본기 동천왕조에는 "왕이 평양성을 쌓고 도읍을 옮겼는데 본시 선인왕검(仙人王儉)이 거주했던 곳이라"고 전한다.

그리고 1325년(고려 충숙왕12년) 이숙기가 쓴 사공(司空) 조연수의 묘지명에는 "평양을 개창한 사람이 선인왕검이고, 선인왕검은 선(仙)을 닦아 장수했던 것"으로 묘사하고 있다.

<삼국유사>」고조선조에서는 "단군왕검...평양에 도읍하고 비로소 조선이라 하였으며, 뒤에 아사달로 돌아와 은거하여 산신(山神)이 되었고 수(壽)는 1908세를 누렸다"고 한다.

위에 기사를 통해서 확인되는 바, 단군은 선인(仙人)으로도 불리어졌던 것을 알 수 있고, 고조선의 종교가 추구하는 것이 선(仙)이었음을 알게 해준다.

고조선의 발상지인 홍산지역에서는 가부좌를 튼 여인상과 남성 소조상이 출토되었는데 선(仙)의 수련을 하는 모습을 보여 주고 있다.

이러한 선(仙)의 유풍은 후대에까지 이어지고 있었는데 요동에 있었던 것으로 보이는 비류국의 송양왕이 고구려의 추모왕을 만나 자신을 "선인의 후예(仙人之後)"로 소개하기도 한다.

조선유민으로서 진한6국을 기반으로 건국된 신라는 고조선의 선(仙)의 유풍을 고스란히 계승하고 있었다. 최치원은 난랑비서(鸞郞碑序)에서 "우리나라에는 풍류(화랑도)라는 현묘한 도가 있었으니 그 기원에 대해서 선사(仙史)에 자세하게 기록되어 있다"고 전한다.

신라 풍류도의 기원이 「선사(仙史)」에 기록되어 있다는건 풍류도(風流道)의 원래 명칭은 선도(仙道)였을 것이다.

이러한 고조선의 선인사상은 일찍히 중국에 전해졌던 것으로 보인다. 탁록대전에서 황제(黃帝)와 대결한 치우(蚩尤)는 풍백과 우사에게 청하여 비•바람을 일으켰다고 한다.

이러한 내용은 단군사화에서 환웅이 풍백(風伯), 운사(雲師), 우사(雨師)를 거느리고 인간사를 주재하였다는 점과도 비슷하다.

▲제주 서복전시관. 경남 남해 금산에는 중국의 고문자로 새긴 마애석각이 있다. "서불이 일어나 일출에 예를 올렸다(徐市起, 禮日出).)"는 것이다. 제주도 서귀포시에 있는 정방폭포에도 "서불이 이곳을 지나갔다"라고 새긴 마애석각이 있다. 이런 유적과 전설은 진시황의 명을 받은 서불이 선인을 만나 불사약을 구하기 위해 고조선에 왔음을 알게 해준다.

▲제주 서복전시관. 경남 남해 금산에는 중국의 고문자로 새긴 마애석각이 있다. "서불이 일어나 일출에 예를 올렸다(徐市起, 禮日出).)"는 것이다. 제주도 서귀포시에 있는 정방폭포에도 "서불이 이곳을 지나갔다"라고 새긴 마애석각이 있다. 이런 유적과 전설은 진시황의 명을 받은 서불이 선인을 만나 불사약을 구하기 위해 고조선에 왔음을 알게 해준다.

<사기> 진시황본기에는 시황(始皇)이 순행 도중에 제(齊)[지금의 산동성]에 이르렀는데 그곳에서 서시의 건의를 받아들여 그로 하여금 동남 동녀 수천명을 거느리고 동쪽의 바다에 들어가서 선인(仙人)을 구하도록 했다는 것이다.

<사기정의>에는 괄지지를 인용하여 "선인(仙人)이 사는 땅의 이름은 단주(亶洲)이며 산동성의 동쪽 바다 가운데 있는데 진시황은 이곳에 서시(서복)를 파견하여 선인(仙人)을 구하도록 했다"고 한다. 여기서 단주(亶洲)는 '단(亶)의 땅'이라는 뜻으로서 단군(壇君)이 통치하는 지역을 의미하는 것이다.

그리고 한반도의 여러 곳에는 진시황이 불사약을 구하기 위해 보낸 사신들이 도착했다는 전설이 있는데 경남 남해군 금산에는 "서시가 일어나 해돋이에 예를 올렸다"는 마애석각이 있으며, 제주도 정방폭포에는 "서시가 이곳을 지나갔다"는 글귀가 암벽에 새겨져 있다.

▲ 경남 남해군 금산에 있는 서복기념상.

▲ 경남 남해군 금산에 있는 서복기념상.

「사기」 봉선서에는 전국시대 제(齊)의 위왕과 선왕, 연(燕)의 소왕 등이 사람을 시켜 동쪽 바다에 들어가 선인(仙人)과 불사약이 있다는 삼신산(三神山)을 찾도록 했다는 기록이 있고, 진시황이 갈석으로 가서 연나라사람 노생을 시켜 차문과 고서라는 사람을 찾아보도록 했는데 이 사기의 기록을 주석한 「사기정의」와 「사기집해」에서는 이들을 가리켜 선인(仙人)이었다고 한다.

또한 산동성 무씨사 석실 화상석의 그림은 단군 왕검이 고조선을 건국하기 이전의 내용과 매우 유사한데 이것은 단군사화가 중국의 사상체계의 일부를 형성했음을 알게 하는 자료이다.

▲무씨사 화상석 그림. 환웅이 환인을 떠나 삼위태백(三危太伯)에 내려오는 상황을 표현하고 있고, 환웅에게 소원을 빌었던 곰과 호랑이도 등장하고 있다.

▲무씨사 화상석 그림. 환웅이 환인을 떠나 삼위태백(三危太伯)에 내려오는 상황을 표현하고 있고, 환웅에게 소원을 빌었던 곰과 호랑이도 등장하고 있다.

고대 중국인들은 그들의 동쪽 바다 건너에 선인(仙人)들이 사는 곳이 있는 것으로 믿고 있었으며 그곳을 찾기 위한 노력이 전국시대부터 있어 왔던 것이다.

선인 사상은 고조선의 종교사상의 핵심을 이루는 것이었는데 이것이 중국에 전파되어 그 명칭이 신선사상(神仙思想)으로 바뀌고 중국 도교가 확립되는 과정에서 그 핵심사상의 하나가 되었던 것이다.

일부 학자들은 중국 노장의 도가에서 언급된 신인.지인.진인.성인 등을 선인(仙人)과 같은 것으로 인식하고 선인사상은 중국에서 기원한 것으로 보고 있지만 그것은 잘못 아는 것이다.

고조선의 선인사상은 중국의 삼국시대 이후 도교가 종교로 성립되면서 중국의 전래사상과 혼합되어 신선사상으로 그 명칭과 내용이 변모되어 도교의 중요한 요소를 이루게 되었던 것이다.

지금까지의 고찰을 통해서 볼 때 한국이나 중국의 옛 문헌에 고조선의 종교는 선을 추구하는 것으로 나타나 있다.

그래서 이를 수행하는 사람을 선인(仙人)이라고 불렀던 것이다. 따라서 선(仙)을 추구하는 길을 선도(仙道)라 했으며 그 가르침을 "선교(仙敎)"라 하였던 것이다.

고조선과 중국은 사상의 교류뿐만 아니라 언어와 문자의 교류도 있었던 것으로 보인다. 『죽서기년』 주기에는 고조선의 후국이거나 조선의 또 다른 한자표기로 보이는 숙신의 사신이 서주를 방문했을때 서주의 성왕(BC1115-1053)은 '숙신의 명'을 내렸다고 하였다.

여기서 '명(命)'은 '책서(策書 임명장)'를 의미한다. 이것은 서기전1100년경에 고조선과 서주 사이에 문서 교환이 있었음을 말해 준다.

고조선의 후신인 진국에서 한자를 사용했음을 다음의 기록에서도 확인된다. <사기> 조선열전에는 전한(前漢)이 위만조선을 치게 된 이유를 "진번 옆의 진국(辰國)이 상서(上書)를 올려 천자를 알현하고자 하나 또한 가로막고 통하지 못하게 하였다"라고 기록되어 있다.

진번은 이 시기에 이미 위만조선의 영토가 되어 있었으므로 위 내용은 위만조선 옆의 진국이 전한의 군주에게 편지를 보내어 교류하고자 하나 위만조선이 이를 가로막았다는 뜻이다.

위만조선은 진국과 전한 사이에 위치해 있었고 진국(辰國)은 위만조선과 접경하여 지금의 요동과 한반도를 차지하고 있었다.

▲ 윤내현이 고증한 고조선의 강역.

▲ 윤내현이 고증한 고조선의 강역.

*진국을 윤내현은 고조선의 직할국으로 보았고 서의식은 왕검조선의 후신으로 이해하고 있다. 전기진국은 진한이 주도했고, 후기에는 마한이 '진왕'을 배출하게 된다.

그런데 진국이 전한의 군주에게 편지를 보내고자 했다는 내용은 진국에서 이미 중국과 의사가 통하는 문자를 사용하고 있었다는 것을 알게 한다.

<논형> 회국편에는 요동의 낙랑인들은 서주인과 말을 할때 통역을 두번이상 거쳐야 서로 통할 수 있었으나 서기 1세기 중엽에 이르러서는 낙랑인들이 시경과 서경, 춘추 등의 내용은 물론 그 의미까지도 줄줄 욀 정도로 한문을 잘했다고 보도한다.

이러한 한문 실력은 점진적으로 발전했을 것이기 때문에 적어도 서주 말기인 서기전 8세기경에는 고조선지역에 한문이 상당히 보급되어 있었을 것으로 생각된다.

요령성 여대시에 위치한 서기전5세기경의 윤가촌유적 6호무덤의 옹관에는 "평향(平鄕)..."이라는 7자의 한문이 새겨져 있었다.

이것은 이 시기에 고조선에서 한문이 사용되고 있었음을 알게 해주는 것이다. 경남 창원 다호리 고분에서는 서기전 1세기경으로 추정되는 여러 부장품 속에 다섯 자루의 붓이 출토되기도 했다.

▲ 경남 창원 다호리 1호묘에서 출토된 붓 세 자루와 삭도(오른쪽). 이미 기원전부터 문자가 활발히 사용되고 있었다. 당시 다호리의 지정학적 위치로 볼 때 수상교통에 매우 유리한 조건을 갖고 있었다.이곳에 정착한 진국의 변진제국(弁辰諸國)은 문자를 이용, 수상교역을 하면서 물품의 명칭과 수량·가격을 표시한 문서와 영수증을 목척이나 죽간에 만들었고, 잘못 쓴 글은 삭도를 이용, 깎아내는 지우개로 사용했다.

▲ 경남 창원 다호리 1호묘에서 출토된 붓 세 자루와 삭도(오른쪽). 이미 기원전부터 문자가 활발히 사용되고 있었다. 당시 다호리의 지정학적 위치로 볼 때 수상교통에 매우 유리한 조건을 갖고 있었다.이곳에 정착한 진국의 변진제국(弁辰諸國)은 문자를 이용, 수상교역을 하면서 물품의 명칭과 수량·가격을 표시한 문서와 영수증을 목척이나 죽간에 만들었고, 잘못 쓴 글은 삭도를 이용, 깎아내는 지우개로 사용했다.

참조. 윤내현의 著 고조선연구, 서의식 著 새로 쓰는 우리고대사