▲ 유종성 지방분권포럼 대표

▲ 유종성 지방분권포럼 대표

고려는 문벌귀족사회 아냐

사족(士族), 이족(吏族) 사회에 가까워

신라의 진골 귀족 사회 극복한 모델

고려 황족도 정치 활동 찾아보기 힘들어

일반적으로 고려 전기를 문벌귀족사회로 규정한다. 하지만 신라의 진골 귀족 사회를 극복하고 창건된 고려는 오히려 조선보다 덜 귀족적이었다.

고려의 혈통 귀족은 황족밖에 없었다. 고려 황족들은 근친혼과 족내혼이 많아 황제로부터 대수가 멀어져도 혼인을 통해 작위를 받는 경우가 많아 일반 관직에 종사한 자는 찾아보기 어렵다. 종친이 임사(任事)하지 않는 원칙은 고려가 조선보다 훨씬 더 철저했다.

조선의 경우 종친의 후손은 국왕 기준으로 4대가 지나 친진(親盡)하면 문무관의 자손 사례에 따라 입사했다.

이성계 후손과 전주이씨가 많은 혜택을 받아 문과 급제자를 압도적으로 배출한다. 고려시대 왕 씨는 관료 집단이나 정치집단을 형성하지 못한 반면, 조선은 전주이씨와 그 인척은 힘센 관료 집단이나 정치집단을 공고하게 형성했다.

고려시대 전시기를 걸쳐 향리•서리와 그 자제를 포함한 신진가문 출신이 과거시험 등을 통해 활발하게 관직에 진출했다. 반면 조선은 지방 향리와 그 자제가 요직에 오른 경우가 거의 없다. 과거 응시조차 어려웠다.

고려 귀족 사회설 논자들은 귀족이란 고위 관직자를 대대로 배출하는 경향을 지닌 문벌을 귀족이라 정의하였다.

황실과 혼인 관계를 맺어 외척•인척이 되는 것이 귀족이 되는 중요한 수단으로 간주하고 문벌이 황실 혹은 다른 문벌과 통혼하는 경향을 귀족사회의 모습으로 간주하였다.

하지만 이러한 현상은 어느 왕조에나 보이는 보편적 현상이었다. 조선시대에도 15세기 후반에 문벌귀족이 형성된다.

경원이씨(인주이씨) 집안이 오랫동안 후비와 관작을 독점했다며 이를 귀족 사회설의 논거로 제시하나 인주이씨가 거의 독식을 했다면 오히려 귀족 사회설을 반감시킨다.

왜냐하면 대다수 가문은 그러하지 못했고 인주이씨가 정국을 주도한 시기는 인종 초 이자겸 집권기 정도에 불과하다.

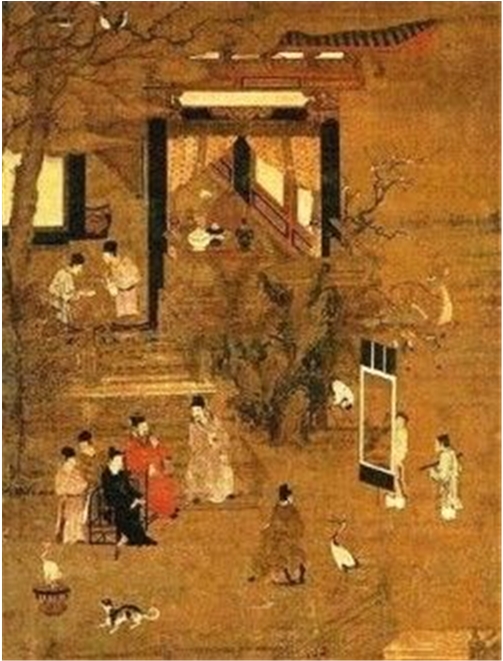

▲ 아집도 대련(雅集圖 對聯) 호암미술관 소장

▲ 아집도 대련(雅集圖 對聯) 호암미술관 소장

귀족 사회설의 논거로 음서제를 거론하지만, 실제 음서와 과거는 고려나 조선이나 지배층의 관리 등용제에 불과했다.

조선시대 음서가 3품 관료의 자손으로 축소되지만 '대가(代加)'로 인해 양반이 정3품 당하관 산계 이상이 되면 아들 사위 형제 조카 등에게 산계(散階)가 주어졌다.

*산계(散階) 이름만 있고 일정한 직무는 없는 산관의 품계를 이르던 말.

중하위 관직자조차도 정3품 당하관 산계를 받아 대가를 행할 수 있었고 대가 받은 자가 실직에도 오를 수 있었다.

조선은 사대 조상 안에 품관을 배출하거나 생원•진사시 합격자를 배출하거나 유교적 명망가를 배출하면 양반을 유지할 수 있었다.

이에 비해 고려의 음서는 5품 이상 관원의 가족에게 서리직이나 동정직이나 하위직 진출의 혜택을 주는 것에 불과하다.

고려의 과거가 거의 식년식(정기시)였는데 조선은 한양 거주 문벌 자제를 주 대상으로 하는 별시 중심이었고, 소수 가문이 과거를 독점하는 경향이 강했다.

고려는 중앙과 지방이 균형을 유지하고 교류•소통하며 사족 자제만이 아니라 서리, 향리, 군인과 그 자제가 양반에 활발하게 진출한 사족과 이족사회였으니 많이 개방적이어서 조선보다 오히려 덜 귀족적이었다.

고려는 원칙적으로 실직 관원과 과거 응시자 외에는 누구나 군역을 져서 병력 20~30만 명을 그리 어렵지 않게 동원할 수 있었으나 이에 비해 조선은 중기 이후 군역을 양반과 그 가족은 지지 않고 상민(평민)만이 담당해 세금처럼 군포를 바치니 인구가 고려보다 많았음에도 불구하고 병력 몇만 명을 동원하기도 힘들었다.

이를 보면 조선의 사대부 양반이 고려의 그들보다 훨씬 더 귀족적이었으니 조선이 오히려 양반 귀족사회였다.

신라의 진골 귀족들은 군역을 담당해 화랑 사다함과 관창 등의 사례처럼 전장에서 나라를 구하고 삼국통일을 달성할 수 있었던 반면 조선의 양반들은 군역을 지지 않아 국가와 백성을 누란의 위기에 빠뜨렸으니, 신라의 귀족보다도 잘못된 특권을 누렸다. 그러하니 조선이야말로 진정한 양반 귀족사회였다.

조선시대 사대부의 자손 족당이 문무 양반직을 독점했기에 이들을 속칭 '양반'이라 했으니 조선에서 사족이 곧 양반이고 귀족이었다.

후삼국 성립이 신라의 골품 귀족사회를 끝장냈고, 그러한 상태를 고려가 계승, 정착시켰을 뿐만 아니라 황제와 후계자가 아닌 황족의 정권 참여를 봉쇄한 일은 역사적인 대단한 발전이며 대전환이었다.

고려왕조는 귀족사회가 아니라 귀족사회를 부정했으며 조선왕조보다 덜 귀족적이었다. 고려 귀족 사회론자들은 이러한 엄청난 역사적인 발전을 무시하고 있다.

참조. 김창현 著 <한국 중세의 사상과 문화>