글: 전집현(역사연구가)

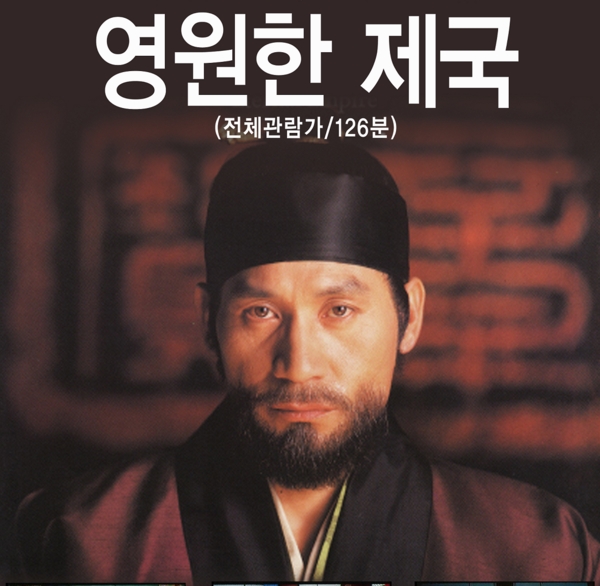

‘개혁 군주’ 정조 인상은 이인화 소설 ‘영원한 제국’이 한몫

정조 집권 기간은 유럽문물 동양 쇄도 세계적 변화 격동기

신유박해 등 천주교 압살, 서양 서적 불태우고 성리학 고집

서양 서적 금수 조치, 교류 금지 선언, 청과도 학문 교류 단절

농사만 중요시하고 상공업은 인간 탐욕 부추긴다며 억압일관

자기 안위를 위하여 장용영 설치로 재정 낭비, 세도 정치 불러

▲ 정조임금은 개혁군주로 알려져 있지만 실상은 반대의 반동적 모습도 보인다(편집인 주).

▲ 정조임금은 개혁군주로 알려져 있지만 실상은 반대의 반동적 모습도 보인다(편집인 주).

<정조의 정체 : 개혁 군주 vs 보수 반동적 군주>

정조(재위 1776~1800)는 개혁 군주이며 통치 시기는 조선의 르네상스 시기였다는데(?),

조선은 다음 임금인 순조 때부터 순식간에 몰락의 길을 걸었다.

결론적으로 정조의 보수 반동적 정책 강화로 세계사의 조류에 맞추어 조선이 중흥될 기회를 놓쳤고, 순조, 철종, 고종을 거치며 나라가 망해갔다고 볼 수 있다.

정조의 성군 이미지가 대중 사이에 잘 자리 잡을 수 있었던 데에는 1993년 출간된 이인화의 소설 ‘영원한 제국’의 역할이 컸다고 한다.

(정조시대 세계사 조류)

정조 통치 기간은 세계 격동기로 세계사 조류에 따라 조선조 최대의 개혁 역동 기회였다.

프랑스가 1789년 대혁명을 겪었고, 중국(청나라)은 건륭제(재임 1735~1796) 등 전성기,

일본도 네덜란드(1641~1859)와 교류하며 최신 유럽 정보와 학문을 전수하던 시기였다.

1. 성리학 탈레반으로 새로운 문물 거부

정조는 성리학 탈레반으로 진심으로 유학 경전만이 진리라며 다른 것에는 매우 적대적이었다.

정조는 1791년 조선 최초의 천주교 박해인 신유박해(辛亥迫害)*를 치른 뒤 서학문제에 대한 대처방안으로

* 천주교 신자인 윤지충과 권상연 등이 제사를 거부하고 부모의 신주를 불태워 성리학적 질서에 정면 도전하다 처형

"앞으로 중국으로부터 요망한 서양 서적 수입을 금하고 중국인과 학문 교류 또한 금한다"

“서양학을 금하려면 먼저 패관잡기부터 금해야 하고, 패관잡기를 금하려면 먼저 명 말 청초 문집부터 금해야 한다.”는 원칙을 제시하였다.

그래서 정조는 성리학적 기강을 어지럽게 하는 모든 학술서적 금지 조처를 내렸고,

중국(청나라)으로부터 일체 서적 수입을 금하고 궁중도서관에 보관 중이던 서양 책들을 모두 꺼내 불태워 버렸다.

또한, 중국사람들과의 개인적 왕래를 금지하고, 적발 시 압록강 도강 후 처벌하고, 적발에 실패한 의주 부윤을 처벌하라고 했다.

1792년에는 문체반정(文體反正)을 선포하여 열하일기를 쓴 박지원을 청나라의 패관잡기를 퍼뜨린 최고 책임자로 지목해 반성문을 강요했다.

이로 인해 새롭고 신선한 문체는 탄압되고 기존 고문(古文)들로 돌아가야 했다.

이에 따라 자못 활발하게 움직였던 18세기 문예 운동이 크게 위축되었다.

정조는 이렇게 새로운 문물과 혁신적 사고를 근원부터 봉쇄함으로써,

조선을 유교 교의에서 한 발자국도

벗어나지 못한 과학 정신이 없는 나라로 몰락시켰다.

2. 농업만 중시하고 상공업 등 모든 산업 억제

정조는 상공업이 인간의 탐욕을 유도한다며 상공업을 억제하라고 명령을 내렸다.

"농사에 힘쓰고 상업을 억제하여 이익된 일을 일으키고 해되는 일을 제거한다"(務本抑末 興利除害·무본억말 흥리제해)

분원(分院)에서 '기묘하게 기교를 부려 제작한 것들(奇巧制樣)'이 보고되자 정조는 '쓸데없고 긴요하지 않은 것은 일체 만들지 말도록 엄금하라(屬於無用不緊者 一切嚴禁)'고 명했다.

정조는 평민들이 상공업을 하며 떠돌아다니거나, 광산을 업으로 삼아 한 곳에 많은 사람이 모이는 것을 위험하게 여겼다

정조는 모든 산업을 억제하고 평민들을 본 고장에 묶어 두려 했다.

3. 자기 안위를 위한 국가재원 낭비

정조가 수원화성(水原華城, 1796)을 쌓고 장용영(壯勇衛, 1793)을 키운 건

수도로 쓸 대동 도시 건설이나, 군비 절약을 위한 군사 개혁과 무관한 일이었다.

그보다는 철저히 자신의 안위를 위한 조치였다.

화성 건설 반대파들과 백성들은 경제가 어려운 시기에 급하지 않은 성을 쌓는 것을 이해하지 못했다. 한해 국가 예산의 1/4이 들어갔다.

이로 인해 국가 재정은 파탄 나고 백성의 삶은 도탄에 빠졌다.

또한, 국왕 친위조직인 장용영은 2만 명에 달하는 대규모 조직으로 운영에 많은 자금이 필요하였다.

이를 위해 국가 재정을 전용하는가 하면 환곡제도로 운영비를 마련해 국가재원이 고갈되고 민폐를 일으켰다.

정조가 죽자 장용영을 해체하고 그 막대한 재정을 활용하자는 논의는 대세가 되었다.

남인인 정약용조차 장용영의 폐단이 적지 않음을 목민심서에서 지적하고 있다.

결국 1802년(순조 3년) 장용영은 폐지되었다.

4. 세도 정치의 문을 열다

안동 김씨 김조순(金祖淳·1765~1832년)과 사돈을 맺어 안동 김씨 외척 정치 시대를 본인 손으로 열어놓았다.

당쟁을 없애보려다가 오히려 외척들을 불러들였으니 정조는 조선 왕실을 망쳤다는 비판을 듣는다.

군주정을 척도로 보자면 당쟁보다 나쁜 것이 외척 정치라고 한다.

* "광화문괴담"(박종인) 참조