글: 유종성(역사연구가, 지방분권포럼 대표)

▲ 유종성 지방분권포럼 대표

▲ 유종성 지방분권포럼 대표

삼국지 위지 동이전은 연대기적 방법 취신 필요

식민사학계, 삼국사기가 아닌 중국 삼국지 더 신뢰

각 나라의 역사는 그 나라의 사료를 기본으로 해야

삼국지의 호구 수 3세기 아닌 1세기 기준으로 봐야

한국 고대사를 이해하는데 가장 장애가 된 요인은 <삼국지(三國志)> 위서(魏書) 동이전(東夷傳)의 서술내용과 삼국사기(三國史記)의 그것이 큰 격차를 보인다는 점이다. <삼국지>는 진수(陳壽)의 저술이므로 동이전의 내용은 대략 3세기 중후반의 상황을 전한 것으로 보아왔다.

하지만 일각에서 <삼국지>는 진수가 만주와 한반도를 직접 돌아보고 지은 것이 아니라 앞선 저술이나 전문(傳聞)을 참고하여 기술한 내용이고 또 그 전거(典據)가 된 저술이 어느 시기의 사실을 기록한 것인지도 분명치 않으므로 무조건 신뢰하는 태도는 바람직하지 않다는 지적이 있어왔다.

하지만 친일파 이병도 학풍을 따르는 학자들은 <삼국지> 위서 동이전의 내용이 3세기의 상황이라고 굳게 믿으면서 <삼국사기>가 그려내는 3세기 상황과 차이가 남으로 <삼국사기>를 버리고 <삼국지>를 취신함으로 우리 역사의 발전 정도를 늦게 보고 있다.

그러나 상식적으로 생각해 보면 그 나라의 역사는 그 나라의 사료에 의해 가장 잘 보존되어 있고 또 가장 잘 서술되어 있음을 영국사(英國史)를 비롯한 세계사의 도처에서 확인할 수 있다.

이러한 역사 서술의 기본까지도 망각하고 삼국지 위서 동이전을 가지고 우리의 사료를 불신하는 것은 이해할 수 없는 일이다.

▲ 서진(西晉)의 진수(陳壽:233~297)가 편찬한 〈삼국지〉는 위지가 30권, 촉지가 15권, 오지가 20권이다. 송대(宋代) 이전에는 위서(魏書)·촉서(蜀書)·오서(吳書)로 나뉘어 간행되었기 때문에 '위서 동이전'이라고도 한다. 위지는 총 30권에 기(紀)가 4권, 열전(列傳:傳)이 26권인데, 동이전은 제일 마지막 권30의 오환(烏丸)·선비(鮮卑) 다음에 실려 있다.동이 열국들의 생활상과 풍속을 포함하여 여러 가지 사실을 비교적 상세하게 전하는 민족지(民族誌)이다. 동이전은 고대중국인의 눈에 비친 한국 고대사회의 특성에 대한 기록이라는 점에서 한계가 있음으로 우리 사서와 교차검증을 통해서 활용되어져야 한다. *삼국지 위서의 약칭을 '위지(魏志)'라 한다.

▲ 서진(西晉)의 진수(陳壽:233~297)가 편찬한 〈삼국지〉는 위지가 30권, 촉지가 15권, 오지가 20권이다. 송대(宋代) 이전에는 위서(魏書)·촉서(蜀書)·오서(吳書)로 나뉘어 간행되었기 때문에 '위서 동이전'이라고도 한다. 위지는 총 30권에 기(紀)가 4권, 열전(列傳:傳)이 26권인데, 동이전은 제일 마지막 권30의 오환(烏丸)·선비(鮮卑) 다음에 실려 있다.동이 열국들의 생활상과 풍속을 포함하여 여러 가지 사실을 비교적 상세하게 전하는 민족지(民族誌)이다. 동이전은 고대중국인의 눈에 비친 한국 고대사회의 특성에 대한 기록이라는 점에서 한계가 있음으로 우리 사서와 교차검증을 통해서 활용되어져야 한다. *삼국지 위서의 약칭을 '위지(魏志)'라 한다.

두 사료의 모순을 해결하기 위하여 동원될 수 있는 방법은 연대기적(年代紀的 : chronological) 방법일 것이다. 두 사료는 각기 서로 다른 시대를 증언하고 있다고 보는 것이다. <삼국지>의 기록을 검토해 보면 <삼국지> 기록의 상당수가 보통 생각하는 대로 서기 3세기 중후반의 것이 아님이 확실해 진다.

위지 동이전의 지리 서술이 서기 3세기 중엽에 동이(東夷) 열국(列國)의 위치에 관한 어느정도 정확한 기록으로 볼 수 있다. 이어서 나오는 방가2천리(方可2千里), 가천리(可千里) 등의 면적 기사도 대체로 서기 3세기 중엽의 지리에 부합되는 것으로 보인다.

그런데 문제는 우선 호구수의 경우이다. 서기 3세기 중엽 중국 동방 군현들이 동이 열국의 호구수를 제대로 파악할 수 있을 만큼 각국을 철저히 제어하고 있지 못했다는 것이다.

부여나 고구려의 경우는 두말 할 것도 없고 한(韓)의 경우만 하더라도 ‘환제(桓帝, 132~167)와 영제(靈帝, 156~189)의 후한(後漢) 말기에 한예(韓濊)가 강성하여 중국 군현이 통제를 못하므로 백성들이 많이 한국(韓國)으로 들어갔다’(위지 한전)라는 기록과 정시(正始 240~249년) 중의 한위(韓魏)전쟁의 예를 보아도 중국 동방 군현들의 실력이 그렇지 못했다는 것이 자명해지기 때문이다.

여기서 동이전에 기록된 고구려의 호구(戶口)가 서기 3세기 중엽에 '3만'밖에 안된다는 기록은 쉽게 이해되지 않는다. 위서 고구려전에서는 5세기 장수왕때 민호가 위대(魏代) 즉 위지 당대(當代)의 3배 즉 ‘호 9만’밖에 안된다는 기록은 도저히 납득하기 어렵다.

대세론적으로 보더라도 고구려가 ‘동서 3천백리, 남북 2천리’에 ‘70여만 호’였던 것과 비교할 때 서기 3세기에 있어서 ‘방가 2천리’였다면서 겨우 ‘호 3만’이라는 것은 도저히 이해할 수 없는 수라고 할 것이다. 이렇게 위서 고구려전의 호구수에 의심이 감으로 동이전에 있는 열국(列國)의 각 호수에 대해서도 재검토가 필요하다.

동이전의 호구수는 중국 군현들이 파악한 것이 아니라 해당 국가의 사신(使臣) 혹은 대변인(代辯人)에 의해 중국측에 제공된 정보로 보여진다.

그렇다면 이 호구수는 고구려 초기의 상황이라고 이해할 수 밖에 없다. 한(漢)과 처음 접촉할 당시의 호구수가 고구려인을 통해서 중국 동방 군현에 알려지게 되었고,

그러한 동방 군현의 새외(塞外) 정보문서를 토대로 하여 위서 고구려전이 성립되었다는 것이다. 한대(漢代)에는 현도군 고구려현령(高句麗縣令)이 당시 현도군에 왕래한 고구려인들의 이름과 장적을 주관하였다고 전한다. 이러한 교섭을 통하여 전한(前漢)은 고구려의 호구수를 전문하였다고 여겨진다.

따라서 ‘호 3만’이라는 고구려의 호구수는 전한의 현도군 설치 당시, 즉 서기전 1세기 초경의 사정을 전하는 것으로서 추모왕 건국 이전의 토착세력인 원(原)고구려(북한은 구려국)의 형편이 반영된 것이다. 부여의 경우, ‘호 8만’의 시기는 서기전 4~3세기경 부여가 중국과 처음 접촉하던 지역, 즉 지금의 서요하 상류 유역에 있었을 때의 기록으로 보인다.

그 다음 한전(韓傳)의 ‘마한 호수 총 십여만 호’의 문제이다. 10여만 호는 당시 위지 동이전에 기록된 열국의 호수 가운데 가장 큰 호수인데 이만한 수가 생활하려면 한반도의 서중남부에 걸치는 서해안 일대라고 보아야 할 것이다.

한반도 서부 해안 지대를 중심으로 한 ‘한(韓)’이 중국 요동군과 교섭을 시작하였던 것은 연말(燕末) 진초(秦初) 내지는 진말(秦末) 한초(漢初)인 서기전 3세기 후반의 일이라고 해야 할 것이다. 이때 비로소 한(韓) 세력은 중국의 연(燕) 이래의 요동군과 처음 교섭을 가지면서 자기 나라의 호수를 개괄적으로나마 통보해 주었을 가능성이 크다.

마한(馬韓) 10여만 호의 기록은 그 동부에 진한 및 변진이 남하하기 이전의 한반도 서해안 일대의 마한 세력권의 호구수에 대한 기록이라고 보아야 한다.

진한(辰韓)이나 변진(弁辰)의 남하는 서기전 1세기 이후의 일이므로 그 이전의 마한의 기록이라면 당연히 서기전 3세기까지 올라가야 한다.

그러면 진한과 변진의 합호수(合戶數)가 ‘4, 5만 호’라는 것은 어느 때의 일인가. 이것도 진한이 북방에 있을 때 즉 변진과 합거(合居)할때의 일이라고 보아야 할 것이다. 그 시기는 대개 서기전 2세기 말엽에서 서기전 1세기 초엽에 해당한다.

서기전 2세기 말에 한군현이 설치되면서 요동반도의 진한과 변진은 중국 군현과 접촉하기 시작하였다고 여겨진다. 그때 진한과 변진의 통보에 의하여 총 4, 5만 호라는 호수가 중국 낙랑군 등지에 전문 되었다고 보아야 할 것이다.

진한•변진의 호수의 합이 4, 5만 호에 달한다는 것은 마한이 총 10여만 호에 달하던 것과 비교해 볼 때 진•변한 지방이 영역적으로 지금의 요동반도 정도의 규모가 되는 것임을 쉽게 알 수 있다.

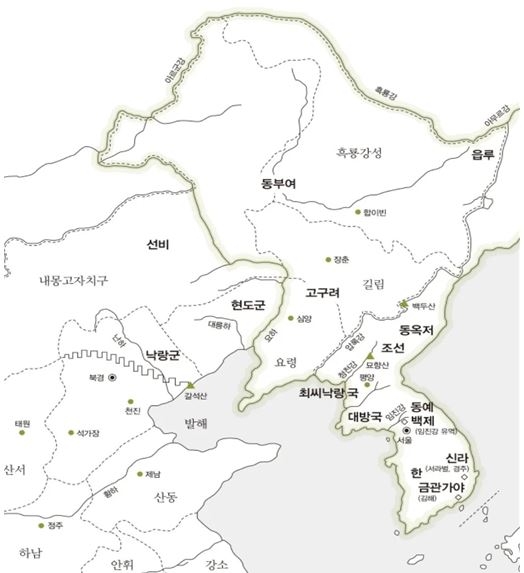

▲ 우리나라 열국시대 지도. 윤내현은 고조선이 멸망한 기원전 1세기 이후 ‘열국시대(列國時代)’가 전개된다고 보았다. 고조선의 강역이 만주와 한반도였고 수백년을 이어오다 서기전 11세기경 기자일족이 고조선의 서변으로 망명하여 기자국이 건립되었다. 서기전 2세기경 위만은 준왕을 축출하고 정권을 찬탈하게 된다. 이 시기에 고조선도 내부적으로 분열되어 열국(동부여, 읍루, 고구려, 동옥저, 조선, 최씨낙랑국, 동예, 대방국, 한, 백제, 신라, 가야등)들이 등장한다는 것이다. (윤내현의 한국열국사연구)

▲ 우리나라 열국시대 지도. 윤내현은 고조선이 멸망한 기원전 1세기 이후 ‘열국시대(列國時代)’가 전개된다고 보았다. 고조선의 강역이 만주와 한반도였고 수백년을 이어오다 서기전 11세기경 기자일족이 고조선의 서변으로 망명하여 기자국이 건립되었다. 서기전 2세기경 위만은 준왕을 축출하고 정권을 찬탈하게 된다. 이 시기에 고조선도 내부적으로 분열되어 열국(동부여, 읍루, 고구려, 동옥저, 조선, 최씨낙랑국, 동예, 대방국, 한, 백제, 신라, 가야등)들이 등장한다는 것이다. (윤내현의 한국열국사연구)

동이 열국 중에 동옥저(東沃沮)와 예(濊)의 호구수도 그들이 처음 한 군현과 접촉했던 시기 즉 서기전 2-1세기의 것이라 볼 수 있다.

동옥저의 경우 서기 3세기경의 위치가 지금의 함경남도 지방으로 비정되고, 방가천리(方可千里)라고 기록되어 있는데 이곳의 호구수가 겨우 5천이라는 것은 너무 적다고 느껴진다. 그것은 마한의 대국(大國)이 이미 ‘만여가(萬餘家)’라고 하여 동옥저 호구수의 두배를 넘고 있음을 보아도 쉬이 짐작이 간다.

아마도 이 5천의 호구수는 ‘한(漢)이 옥저성(沃沮城)을 현도군으로 삼았다(동옥저전)’고 하였을 당시 즉 서기전 2세기 말경의 것이라고 보는 것이 가장 합리적일 터이다.

그리고 이 옥저와 공동 운명체로서 서기 30년 낙랑군 동부도위가 설파된 뒤 ‘불내(不耐)· 화려(華麗)· 옥저(沃沮)등 여러 현(縣)을 모두 후국(侯)으로 삼았다(동옥저전)’고 전하는 바, 불내, 화려 등을 중심으로 한 예(濊)의 경우도 사정은 비슷하였다고 생각된다. 한군현 설치 당시의 예(濊)의 호수는 2만으로 보인다.

여기서는 서기 3세기경의 예(濊)가 주로 영동 지방을 중심으로 한 강원도 지방으로 보기에는 동옥저와 비교하여 호수가 지나치게 많다는 점을 지적할 수 있다.

그 ‘호 2만’이라는 호구수는 예(濊)가 서기전 3세기경 영동 동해안에 몰려 있을 때의 호구수가 아니라, 그 전에 그들이 북방에 있을 때 중국 군현과 처음 접촉하였을 당시의 것이라고 보아야 옳다.

이렇게 동이 열국의 호수와는 달리 위지 동이전에는 분명히 서기 3세기의 호구수라고 볼 수 밖에 없는 경우가 둘 있는데 그것이 바로 왜인전(倭人傳)과 읍루전(挹婁傳)이다. 지금까지 사가(史家)들이 위지 동이전의 호구수를 막연하게 서기 3세기의 것으로 치부해 버린데에는 이 양자(兩者), 특히 왜인전의 기록에 단 기년이 근거가 되었다.

서기 3세기의 야마일국(邪馬壹國)이 '7만여 호'였다는 기록은 고구려가 겨우 '3만 호'였다는 언급에 대해 강한 의심을 갖게 하며, 따라서 비교사학적(比較史學的)인 입장이 되겠지만, 야마일국의 호수를 신뢰할 수 밖에 없는 한, 대조적으로 고구려의 호구수는 3세기의 상황이 아니며 좀더 고대, 즉 원)고구려가 한 군현과 처음 접촉한 서기전 2~1세기의 것으로 올려 보게 되는 좋은 증거가 되는 것이다.

고구려뿐만이 아니고 야마일국이 7만인데 마한이 10만, 부여가 8만, 진•변한이 합쳐서 겨우 4, 5만이라는 것 등등 동이 열국 모두의 호수가 우리들에게 다시한번 형평 감각을 일깨워주고 그에 따른 시각의 교정을 요청하고 있는 것이다.

1세기 남짓한 지금까지의 일본 사학계의 성과를 인정하면 할수록, 다시 말해서 왜인전의 가치를 인정하게 되면 될수록, 여타 열국전(列國傳)의 호수 기록은 그 기년을 올려 보게 한다.

이러한 간단한 비교만으로도 위지 동이전의 원사료의 복잡성 내지는 동이전 편찬의 이중성을 실감하게 된다.

위지 동이전의 대부분의 기록은 앞으로 차차 살펴보겠지만 상식적으로 알고 있듯이 서기 3세기의 기록이 아닌 것이 태반이다. 대개 다 수세기를 올려 보아야 하는 것이다.

끝으로 읍루전을 살펴보면 여기에는 유독 호구수가 없다. 이것은 서기 3세기 당시까지 읍루에서 호구 점검이 없었다는 단적인 증거가 된다.

애초에 읍루는 전한 이래로 부여에 복속하였는데 위(魏) 황초(黃初) 연간(서기220-226년)에 비로소 독립하여 중국과 통교를 시작하면서 위지 동이전에까지 실리게 된 것이다.

읍루전은 왜인전과 마찬가지로 대개 서기 3세기의 상황을 그대로 보고해 주고 있으므로 그 점에서 왜인전과 함께 동이전의 특례(特例)라고 보아야 할 터이다.

참조. 삼조선과 낙랑(강경구)

새로 쓰는 우리고대사(서의식)

한국열국사연구(윤내현)