글: 이은탁(데모당 당수)

518 민중항쟁 정신은 헌법전문에 수록되어야

전남도청과 YMCA서 최후까지 시민군 항전

문재학 열사 어머니 편지, 민중항쟁 의미 부각

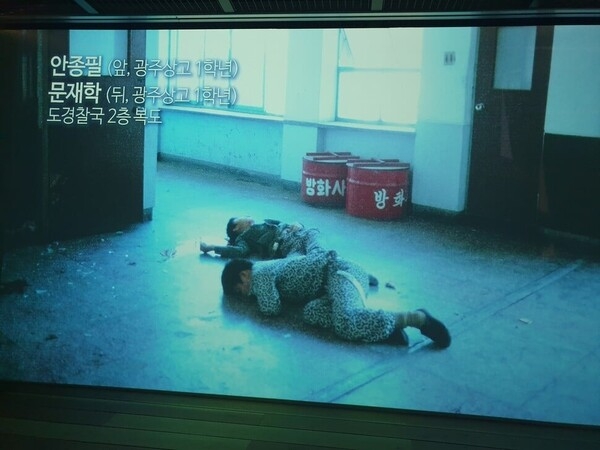

▲ 518 민중항쟁 당시 끝까지 전두환 군부역도의 반란군에 항전하다 산화한 안종필(사진 앞), 문재학(사진 뒤) 시민군. 모두 고등학교 1학년 생이었다(편집인 주). 자료: 이은탁

▲ 518 민중항쟁 당시 끝까지 전두환 군부역도의 반란군에 항전하다 산화한 안종필(사진 앞), 문재학(사진 뒤) 시민군. 모두 고등학교 1학년 생이었다(편집인 주). 자료: 이은탁

광주항쟁 44주년이다. 여야 모두 “5.18 정신 헌법전문 수록”에 찬성하니 미루지 말고 당장 추진하라. 아울러 법정공휴일로 정해 항쟁을 기념하자. 민주주의를 위해 시민들이 국가 최정예 공수부대에 맞서 총을 든 위대한 항쟁이다. “정부가 인민의 권리들을 침해할 때 봉기는 인민의 가장 신성한 권리이자 가장 불가결한 의무이다”(프랑스혁명 당시 공포된 헌법)

시민군이 계엄군의 최후통첩을 받아들여 자진해산했다면 항쟁 이후 투쟁양상이 많이 달랐을 것이다. 패배감에 짓눌려 투쟁력을 회복하기까지 많은 시간이 필요했으리. 1980년 5월 27일 전남도청에서 죽음을 각오하고 마지막까지 싸운 200여명의 시민군이 있었기에 8~90년대 전투적 학생운동·노동운동이 가능했다. 그날 새벽 전남도청과 YWCA에서 전사한 시민군은 한국 민주화운동의 십자가이자 새벽별이다.

27일 새벽 전남도청과 YWCA에서 전사한 시민군

김동수(남 22세 조선대 3년), 김종연(남 19세 고입 재수생), 문용동(남 26세 호남신학대 4년), 문재학(남 16세 광주상고 1년), 민병대(남 20세 양계장 종업원), 박병규(남 20세 동국대 1년), 박성용(남 17세 조대부고 3년), 박용준(남 24세 신협 직원), 박진홍(남 21세 표구사 점원), 서호빈(남 19세 전남대 2년), 안종필(남 16세 광주상고 1년), 유동운(남 19세 한신대 2년), 유영선(남 27세 회사원). 윤상원(남 29세 들불야학 교사), 염행렬(남 16세 금오공고 2년), 이강수(남 19세 재수생), 이정연(남 20세 전남대 2년), 조행권(남 38세 노동), 홍순권(남 19세 재수생)

▲ 전두환 역도 반란군의 무자비한 발포에 자위책으로 무장한 시민군(편집인 주). 자료: 이은탁

▲ 전두환 역도 반란군의 무자비한 발포에 자위책으로 무장한 시민군(편집인 주). 자료: 이은탁

문재학 열사 어머니의 편지

보고 싶은 내 아들 재학이에게

재학아, 세월이 많이 흘렀구나. 너는 열여섯 꽃다운 나이였는데, 엄마는 이제 팔순을 바라본 할머니가 되었단다. 엄마는 네가 생각날 때마다 천국에서 잘 지내리라 생각하고 혼자 위안을 하곤 한다.

하필이면 한창 예민한 사춘기 때 우리가 사업에 실패하고 남의 집에서 살았었지. 그때만 생각하면 너무 마음이 아프다. 먹고 싶은 것 먹이지 못하고, 입고 싶은 것 입히지 못할 때 엄마의 마음이 얼마나 아팠겠니. 그렇게 너를 보냈으니 지금도 그 짠한 마음을 어떻게 표현할 수가 없구나.

이름만 불어도 눈물이 나는 우리 아들 재학아, 불러도 불러도 이제는 볼 수가 없어 노래를 부른다. 하루가 어떻게 가는 줄도 모르고 눈물로 밤을 지새운 지 어느덧 38년이 흘렀구나, 누가 그러더라. 세월이 약이라고, 세월이 가면 잊혀진다고, 하지만 세월이 흘렀다고 너를 어떻게 잊을 수 있겠니. 김치찌개를 유난히 좋아했던 우리 아들, 그래서 김치찌개를 만들 때마다 많이도 울었단다.

석양이 질 때 옥상에 올라가 노을을 바라보면서 돌아오지 않은 너를 애타게 부르며 울던 기억이 나는구나. 동네 사람들은 이런 나를 보고 다들 실성했다고 했단다.

그때 너를 데리러 도청에 갔을 때, 나만 살자고 돌아가기 싫다며 선배들과 같이 도청을 지키고 싶다는 너의 말이 아직도 귓가에 생생하구나. 그날 5월 27일 새벽 총소리가 빗발쳤을 때 엄마의 가슴이 찢어지고 또 찢어졌단다. 우리 재학이가 저기 있는데··· 그리고 총소리가 멈췄고, 한동안 너의 행방을 알 수 없었단다.

사방으로 수소문한 끝에 망월동에 묻힌 너를 찾을 수 있었지. 그때 엄마는 억장이 무너졌단다. 왜 그때 너를 더 강하게 붙잡고 집에 데려오지 못했는지 얼마나 후회했는지 모른다.

▲최근 김길자씨(사진 왼쪽)와 518 당시 경찰에 맞아 피흘리는 모습 김길자씨(사진 오른쪽, 편집인 주)

▲최근 김길자씨(사진 왼쪽)와 518 당시 경찰에 맞아 피흘리는 모습 김길자씨(사진 오른쪽, 편집인 주)

전두환 정권이 너를 폭도라고 했을 때 엄마는 가만히 있을 수가 없었단다. 폭도의 누명을 벗기기 위해 엄마는 아주 큰 용기를 냈다. 며칠씩 굶어도 쓰러지지 않았고, 경찰에 끌려가고 두들겨 맞고 박이 터져도 포기하지 않았단다. 그랬더니 폭도 누명을 벗겨지더라.

사랑하는 우리 아들 재학아. 37년이 지난 지금 사람들 기억 속에는 잊혀 가고 있지만, 엄마는 단 한 순간도 너를 잊을 수가 없구나.

그러나 지금은 끝까지 도청을 지키다 세상을 떠난 우리 아들이 정말 자랑스럽단다. 누가 죽음이 무섭지 않겠냐. 하지만 17세 나이에 훌륭한 결단을 한 우리 아들이 정말 자랑스럽다. 너의 훌륭한 죽음이 헛되지 않게, 그때 일어났던 그 무서웠던 기억이 잊히지 않도록 우리 모두가 노력할게.

사랑한다. 우리 아들 재학아